その1

はじめに花が植えられた、その花はたいそう美しく、見るものすべてを魅了した。

それは大きな木となり、四方に枝葉を伸ばし、その葉は茂っていった。

その背は高く、雲の中にまで達し、根はあらゆる川へおろして、水を受けていた。

その水は、地を行き巡り、ほかの木々や草花を潤した。

その花は思った。

わたしは大きくなった、これからどうなるのか。

その木の影には、あらゆる動物が宿り、鳥は枝に巣をつくり、子を設けた。

獣の子らも、根元で安心して眠り、雨風を恐れるものはなかった。

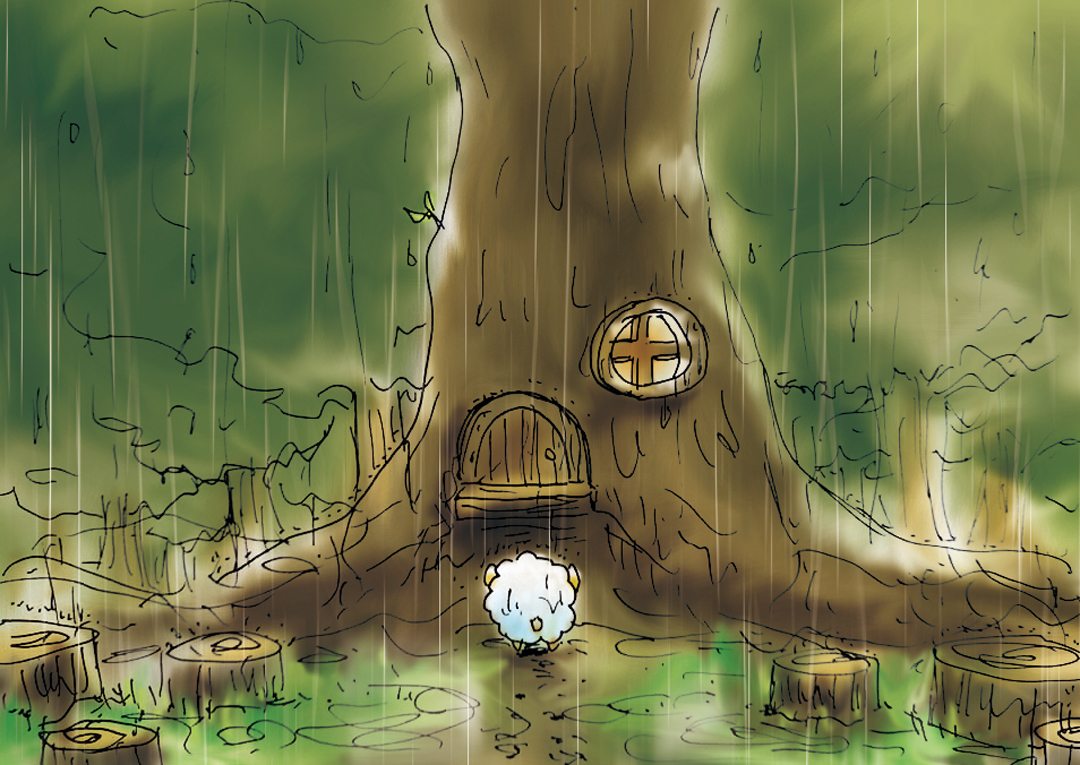

白い門をくぐり、久々に木の中に返ってくると、少女は懐かしい感じに包まれた。

心から安堵する場所、ようやく自分の家に帰って来たのだという安心に、少女は満たされた。

羊は部屋に入ると、床に伏し、そのまま寝息を立ててしまった。

その方はそれを見て笑い、そばにいたものたちに命じて、羊を寝床まで運んでもらった。

少女は、椅子に座り、テーブルに突っ伏して部屋を眺めた。

これは、私の家、これが、私の生きる場所。

心を揺らすような喜びが湧いて、少女はテーブルに顔をつけた。

そして、目を閉じ、夢の中へと落ちていった。

まるで、いままでの旅を思い出すかのように。

日記をめくり、それを眺めるかのように。

気がつくと、心地よい風の吹く丘の上の、木の根元に横になっていた。

少女は風に吹かれてくすぐる髪の毛に起こされ、薄眼を開けた。

木漏れ日は優しく少女を照らし、まるで母の懐に抱かれるように、少女を温めていた。

しばらく夢心地で、まどろみに浸っていた少女。

長旅の疲れのせいもあって、自分が先ほどまでいた場所でないことに気づけないでいた。

羊は、丘の原っぱの上に寝転がっていた。

日差しはさんさんと降り注ぎ、羊の腹を照らし、寝冷えしないように温めた。

そもそも羊の毛を着込んでいるので、寝冷えをするのかどうかは不明だが。

それは、父の眼差しのように、眠る我が子を愛おしく見つめる瞳のように。

羊を覗き込んでいた。

羊はすやすやと寝息を立てて、自分の転がっている地が、眠る前にいた場所でなくとも、気づく余地はなかった。

そんな二人に声を掛けるものがいた。

そのものは、長い髪を揺らしていた。

風によってではなく、草原を駆け抜けていたからである。

女性と呼ぶには少し幼さが残る顔立ちの人物は、羊と少女のいるところへ来ると、二人の平和な様子に呆気にとられたように、口を開けた。

しかし、すぐに首を振り、羊と少女の体を揺らして起こそうとした。

「二人とも、起きてください。」

その人は険しい顔で懸命に、二人を夢から覚まそうとするが、

少女は少し何かを言って寝返りを打ち、羊に至っては無反応であった。

「起きてください、私の話を聞いて。」

二人には答えることができず、その人は焦りはじめた。

「早くしないと、手遅れになってしまうんです。

私のような人は、もう見たくないんです。」

必死に叫ぶ声は、空に響くのみで、二人には届かないようだ。

すると、次第にその人の体が透けているように見えた。

その人は、自分の体に気付き、さらに焦りを感じ、二人を揺すぶった。

何者かの声がする、聞いたことがあるようなものだが、思い出せない。

まどろみに浸りつつ、少女は頭にそんなことばが巡った。

しかし、日差しに風が心地よく、覚醒にまで至らない。

少女は薄目を開けて、必死に覗き込む顔を見た。

自分よりも年上の女性。

顔には汗が流れており、この場所にはふさわしくない表情をしている。

どこかであったことがあるな。

そこまで考えて、再び夢に落ちていった。

その2

気が付くと、寝室に横になっていた。

カーテンが閉め切られているので、部屋は薄暗かった。

部屋には二つベッドがあり、もう一つには、羊が寝息を立てていた。

少女はその横顔を見て微笑み、そっと音を立てないように部屋を出た。

そして、先ほどまでの夢のことを思い出した。

夢の中でも眠っていた。

きっと、長い旅だったから、疲れたのだろう。

そして、少女は旅の初めに会った、自分と同じような姿の女の子を思い出した。

彼女は、彼女たちは、いまどうしているだろうか。

哀愁が湧き起こる心を抑え、少女は首を振った。

いま抱くべきは、こんなものではない。

彼女たちは、自分のすべき道に進み始めた。

自分たちも、今はしっかりと休んで、自分たちの道を歩まないと。

少女は両手をぐっと握りしめて、決意を胸に秘め、廊下へと続く扉を開いた。

二人がいなくなって、静かになった草原に、以前転がり眠り込んでいる羊。

日もやや傾き、湿った空気が鼻をくすぐった。

羊は、ようやく細く目を開けて、風景を眺めた。

回らない頭で、揺れる草を見つめ、自分がどこにいるのかについて悟るのにかなりの時間を要した。

はて、自分は知らない場所で寝ている。

羊は周りを見渡した。

小高い丘の上、周り一面に森が広がっていて、町などは見えなかった。

時々森から鳥がやってきては、羊の近くにある木に止まり、そこになっている実をつついては、持ち帰っていった。

いいところだなぁ。

羊はもう一度地に伏して眠ろうとした。

「起きなさい。」

後ろから声がして、羊は起き上がった。

後ろを振り返ったが、そこには誰もいなかった。

羊は辺りを見回し、木の周りを回って、後ろに誰か隠れていないかを確認した。

何ものも見いだすことができず、羊は首を傾げた。

「起きなさい、わが子よ。」

再び声がした。

羊は声がした方を、じっと見つめて、顔を上に向けた。

どうやら木の方から声がしているようだ。

「めえ。」

本当に木が話しているのかはわからず、鳴いた。

しかし、自分を、わが子、と言う方は一人しか知らないので、その方だろうと思った。

そうして、木を見つめ続けていると、木は枝葉を揺らして答えた。

声はなかったが、ことばは羊に届き、その意を汲んで、こくりと頷いた。

「わが子よ、ゆっくり休み、このあとに備えなさい。

いまはわたしの安息に憩い、わたしの歌を聴いて心を沈めなさい。

これからの旅路は、また遠いものとなる。

あなたが途中で行き倒れることのないように、しっかりと食べ、休みなさい。

しかし、あなたの内なるものは、いつも目を覚ましていなさい。

これからも眠ることなく、起き続けていなさい。

わが子よ、あなたの家に帰りなさい。

わたしのところへ戻ってきなさい。

あなたが目を覚ましたら、またお菓子を作ってあげよう。

二人に、わたしの話を聞かせてあげよう。

わが子よ、目を覚ましなさい。」

まどろみに浸り、もぞもぞと布団の中にうごめいていると、甘い香りが鼻腔をくすぐった。

羊は飛び起きて、香りのする方へ歩いて行った。

すると、少女とその方が、何かを作りながら、話し合っていた。

羊は後ろから「めえ。」と鳴いた。

二人はくるりと振り返り、微笑んで言った。

「おはよう。」

その3

向ける笑顔は甘味のように、心に深く染み渡る。

微笑む口からこぼれることばは、蜜のように、聞いたものの耳を肥やす。

その方は言った。

「そろそろおやつが出来上がるから、席に座って待ってなさい。」

少女は、手を洗い、布で水をふきとって、皿に盛られた菓子を持ち、羊とともに食卓へと向かった。

菓子の乗った皿から漂う香りに、羊は吸い寄せられたが、少女が制したので羊は食べなかった。

テーブルにある杯には、果実の汁が満たされていた。

杯によって満ちているものは違い、それぞれ複数の果実を混ぜ合わせたものだった。

菓子と合わせて、甘い香りが部屋全体に満ちていた。

その方は羊と少女を見て、食事の宣言をされた。

羊は我先にと皿に手を伸ばし、菓子をとってほおばった。

羊はほおぶくろを作り、それを見た少女とその方は笑った。

少女も菓子を取り、それを口に運び、噛むたびに広がる香ばしい味に、頬をさすった。

その方は、杯に満ちた果実の汁を飲んでいた。

間食もほどほどに、その方は二人に語られた。

「一つの話をしよう。

あるところに木があった。

それは広く枝を伸ばし、根を伸ばして、多くのものを養うためにそこにあった。

その姿は美しく、そこに集うものたちの家として、植えられていた。

その高さは雲の中ほどで、その広さは国のようであった。

そこに集う者たちはみな、その木の実と、その木に集う者たちの携えてきたものによって養われ、

彼らは、その木の根の浸る川の水を飲んで暮らしていた。

ある一人の人が、その木を見つけた。

その手には斧があり、腕は強く、どんなものでも切り倒してしまうほどの力を持っていた。

彼はこの木を見て、言うだろう。

『さあ、これを切って、自分のものとしてしまおう。

このように素晴らしい場所が、誰のものでもないのだ。

切り倒して私のものとしてしまおう。』

彼は行って、それを切り倒そうと木の根元に立った。

さて、彼はそれを切り倒したとして、その場所は彼のものになるか。

その素晴らしさのまま、彼の所有となるだろうか。」

羊と少女は、顔を見合わせて、その方を見、首を横に振った。

その方はにっこり笑って言った。

「そこに木を植えた方が、木を切ろうとしているものよりも力ある御手で、彼を退けるだろう。

そして、きちんと管理できるものに、それを託して、守らせるだろう。」

その方は、杯の汁を飲み干されると、羊たちを見て言った。

「あなたがたは、十分に休んだだろうか。」

羊と少女は、顔を合わせて、その方を見、首を縦に振った。

その方は立ち上がり、窓の方へと顔を向けた。

「ならば、次の目的地へと向かうとしよう。

わたしたちは立ち止まってはいけない。

父が日々我らの荷を負われるように、わたしたちも父のように行い、備えられたわざに励まねばならない。」

その方は、窓に手をかけて、そっと開かれた。

すると、差し込む光が急にまぶしくなり、部屋に満ちて二人の体を貫いた。

「あなたがたは、先に進みなさい。

行くべきところは、待っているものが語るだろう。

あなたがたに与えたものを、失うことなく、保ち続け、わたしが与えたものによって、敵を退けなさい。」

その方は、窓を閉めると、部屋に満ちた光も、普段通りに戻った。

そして、その方以外にいなくなってしまった部屋の、テーブルの上に残された皿を見て言った。

「素晴らしいのは、器でも、それに乗っている実でもない。

両者を作った御手であり、それをそこに選んでおかれた方自身であり、われらの父である。

器は自分の美しさを他に誇ってはならず、自分に乗せられた実を誇ってもならない。

父は同じように、ほかの器を作られ、誰も誇ることがないように、同じように実を与えて満ちたらせてくださる。

あなた自身を作った方を、忘れてはならない。

その素晴らしきことを、あなたがこの世に生まれた奇跡を忘れてはならない。

あなたが誇るべきものは、ただ一つであり。

それは、生きているものすべてが同じである。」

その方は窓を見て言った。

「我が子たちよ、あなたたちなら、それを知っているものたちなら、成し遂げられるだろう。」

その方は、そっと微笑み、残された皿を片付けられた。