その1

羊はがたごとと揺れる車の中、目を覚ました。

羊は寝ぼけ眼で、あたりを見ると、少女がこちらに気付きにっこり笑った。

少女は言った。

「そろそろ、王都につくよ。」

羊は前を向いた。

そこには、城壁の間に建てられた、大きな門が立っていた。

羊はあることに気付いた。

車の中を見渡しても、王女がいなかったのである。

羊はとたんにおろおろし、少女を見た。

少女は、その方に言った。

「この子が、王女がいなくて心配してます。」

その方は、前を向いたまま答えた。

「あなたがたは、おのおの目覚めるべき場所で目覚めたんだよ。

だから、王女も、自分に与えられた場所で目を覚ます。

あなたがたは、わたしとともに、王都に向かうべくして向かっているのだ。

彼女のことは、心配するには及ばない。

彼女も、わたしの子なのだから。」

王女は、ベッドの上で目を覚ました。

王女は体を起こし、自分のいる部屋を見渡した。

自分の今まで育ってきた香り、自分の使っていた部屋と寝具。

そして、いつも私を起こしてくれていた、窓から差し込む光。

王女は、回らない頭のまま、しばらく茫然としていた。

今までのは、夢だったのか。

その方や、少女たちと出会い、町を巡っていたのは、辛い現実から逃げるための、自分の創り出した世界だったのか。

王女は、気持ちを沈め、いつも通りの生活に戻っただけだと、自分を制した。

そして、テーブルの皿に盛られた、果実を見つけ、それを手に取った。

その果実は、どこかで見たことのあるものだと思い、王女は果実を口に運んだ。

すると、噛みしめたときに、果汁と同時に、心の奥にあった、少女たちとの初めの出会いの記憶が、はじけた。

この果実は、少女がはじめの町、自分が助け出された後に、最初に食したものと同じものであった。

いままでこの果実を食べたのは、あの場所でしかなかった。

王女は言った。

「あれは夢ではなかった。こんなにも心に深く刻まれて、私を力づけてくれているのだから。」

王女は果実を食べ終えると、拳を握りしめ、自分のすべきことを頭に思いめぐらせ始めた。

その2

昔、ある国に、二人の王子がいた。

二人は兄弟として生まれ、この国の未来を担うために、周りから大切に育てられ、母の胎の中で彼らを組み立てられた方は、この二人に望みを置いていた。

二人は同じ場所で、同じように育てられたが、彼らがこの地に生まれる前から、ある書物に彼らの一生をことごとく書き記された方は、彼らに各々別の計画へと導かれていた。

その記された通りに、彼らは日々の研磨の中で、その頭角をあらわしていった。

互いが互いの秀でたところを認め、自分の背中を預けるにふさわしいものとして認め合い。

心から信頼するものとして、尊敬していた。

しかし、周りはそうではなかった。

世にありきたりな、俗悪な息にかかったものたちは、その心が鈍り。

彼らを自分たちのために、自分たちの意のままに操ろうとして、その手を伸ばしていた。

彼らは二人、王の前に並んで立っていた。

王は、彼らに言った。

「あなたがたは、どちらか選ばねばならない。

自分を殺して、相手をいのちの木に継ぐか、相手を殺して、自らのいのちを永らえるか。」

王は、一つの書物を開いていた。

そこには、彼らのすべきこと、彼らがこの地に生まれた理由とその目的が書き記されていた。

彼らは互いの顔を見ずに、同時に口を開き、王に答えた。

「彼を生かしてやってください、私は自分のいのちを惜しみません。」

王は、彼らの瞳を見て、その心を見た。

そして、彼らの心は、そのことばの通りであることを確認すると、書物からことばを抜き出して、彼らに与えた。

王は言った。

「あなたがたは、ここに書いてある通りに、これから生きなさい。

たとえ、互いに目に見えることがなくなろうとも、あなたがたはひとつである。

あなたがたは、もう二人ではない、肉で生きるものは、時が来ればちりに帰ろう。

しかし、あなたがたは、その時が来ても、朽ちることはなかろう。

あなたがたは、離れることなく、ひとつである。」

王は、書物に新しく文字を記すと、これを封印し、時が来るまで開くことのないようにされた。

そして、王は一つの鍵を取り出し、二つの扉を開かれた。

これからあなたがたは、各々の道にそって歩んでいく。

「たとえ、互いの顔が見えなくても、あなたがたの行う目的は一つであり、その初めも一つである。

だから、恐れることなく、進みなさい。

これらのことを、わたしが言い送るのだ。」

王は、彼らを扉まで導かれると、その背を押して、振り返ることのないように、それぞれの旅路に送り出された。

一人は、肉を断つための剣として。

一人は、心を断つための剣として。

こうして二振りの刃は、王の意の下に、彼らを手中に収めようとしたものたちを切り刻むために、地に旅立った。

英雄は、薄暗いところ、日の光が、窓からわずかばかり差し込む物置部屋の中で目を覚ました。

彼の腹には、一つの書物が開かれてあり、この国のあらゆる物語と、知識とが記されてあった。

彼はそれを手に取ると、そのページに書かれてあることを目にし、微笑んだ。

こうして二人の王は、一つとなった、二つの国は、一つとなった。

それは、彼の生まれた時代の物語だった。

英雄は立ち上がると、腰に剣を刺して、それに向かって言った。

「じゃあ行こうか、兄さん。」

彼が剣を撫でると、剣は少し輝いた気がした。

その3

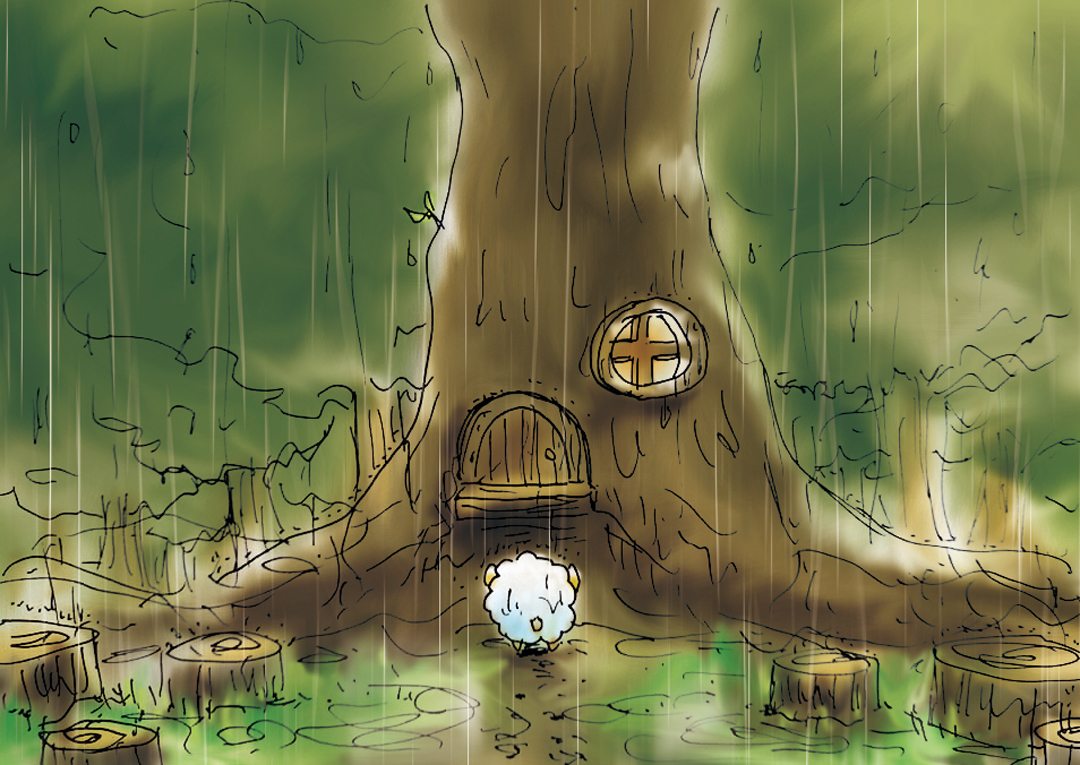

その方の導く車は、城壁の門から、少し離れたところに留められた。

その方は、子どもたちを連れて車を降り、二人に言った。

「これから王都の中に入る。

この場所は、今までの場所よりも危険だろう。

しかし、あなたがたは、以前よりも練られた良い器として、精錬された。

だから、恐れることなく進みなさい。

あなたがたを照らす光を、あなたがたは輝きとしてまとっているのだから。」

その方は、羊と少女を、門の守衛に見つからないように導き、

門から少し離れたところにある、戸口の前に来た。

その方は、戸をノックすると、戸の向こうから声がした。

「誰だ、名と要件を宣べよ。」

その方は、声を潜めて戸口に語りかけた。

「わたしたちは、あの町から来たものです。」

すると、戸は開かれ、中にいた人は、三人を出迎えた。

「お話は伺っております、こちらへどうぞ。」

守衛は、その方たちを奥へと連れていき、テーブルの席へと案内した。

テーブルの上には、地図と何かの道具が散らばっていた。

守衛は席に座ると、その方たちの顔を見て、話し始めた。

「それでは、お話しいたします、この町の現状と、その発端を。

現在王都は、中央に大きな塔を建設中です。

また、それに合わせて多くの人々が、この王都に集められています。

これは、皆さんご存知ですよね。

表向きは、大規模な建築のために、人材が必要だと言われていますが、

建築指導もしている現王様は、人々をも建材のように扱っております。

今までは、建物の建築は、石や漆喰を用いて行われてきましたが、

ある時から、建築技術の改革が行われて、より効率的に建設できるような素材を生産できるようになりました。

人々はこの技術に喜び、王都ではよく用いられるようになったのですが、

これらの建材は、以前のようなものと違い、とてももろいのです。

おそらく、災害が来ると、すべて崩れてしまうでしょう。

しかし、王は仰いました。

『我々に災いなど来ることはない。

我々がこの地の上に立つものとして砕かれぬように、一つの塔を立てよう。』

また、王は、人々も効率的に導くために、定期的に人々を集め、教えるようになっていきました。

確かに、教育は大切なことですが、ここで育った人を見るとわかると思いますが、どこかおかしいのです。」

うつむく守衛を見つめ、その方は言った。

「人と物とを型に嵌めて殺すならば、内に秘められた希望は消えてしまう。

本来の目的から逸らして、曲がった用い方をするならば、その結末は決して良いものとはならない。」

王女は、一通り考えた後、自分のいる場所の現状を探ることにした。

そのままでは自分が王女だとバレてしまうので、幸い着ているものや持ち物は目覚める前と同じのため、

その方にもらった衣を深くかぶり、なるべく人に会わないように動こうと決めた。

久々の自分の家、とても長い間見ていなかったような、奇妙な感じがした。

実際には、一、二週間ほどだろうが、その間に、全く知らない世界を体験した。

きっと、あの夜にこの城から助け出されなければ、死ぬまで知ることがなかった世界。

そして、自分がここにいたいと思った世界。

王女は拳を握りしめた。

なんとしてでも、この国を変えなければ、その方の導いたことが、無駄にならないために。

しばらく、自分の家を歩いて、王女はもう一つ奇妙な点に気付いた。

人がいないのだ。

普段も家の中を歩くことがあったため、そこそこの人に出会うことがあった。

しかし、今日は一人も姿を見ることがなく、声を聞くこともなかった。

自分が見つかることがないので、その点においては助かるのだが、

何か不気味なものを王女は感じていた。

その4

英雄も、自分のいるところがどこなのかを探るために、建物内を移動していた。

初めは、人に出会わないように、柱や物陰に隠れつつ移動していたが、

人の姿も声も、音すらないので、短時間で全体を知るために、隠れることをやめ、走りまわっていた。

窓から見たところも、人はおらず、自分だけが、この世界にいるように感じたが、

部屋や通路を見ても、先ほどまで人がいた形跡があるため、その思いを打ち消した。

ふと、大きな広間へと続く扉を見つけた。

少し開かれていたため、隙間から中の様子を覗いた。

中には人の気配はなく、動く影はなかった。

英雄は、音を立てぬように扉を開けて中に入った。

真ん中には上へと続く階段があり、英雄はそれを登り、正面の壁に飾ってある肖像画に気づき、

それに目を向けた。

その時、英雄は目を見開いた。

その肖像画は、自分のことを描いたものだったからだ。

そして、昨日までいた町の町長の話を思い出した。

今の王宮には、初代国王であるあなたの肖像画が飾られているんですよ。

私と現国王も、それを見て育ちました。

あなたの話は、大人たちからよく聞かされていて、私たちはあなたを目標にして育ってきました。

ということは、ここは王宮なのか。

それにしても、人がいないのはおかしい。

英雄は、胸の内に一抹の不安を覚え、探索する足を早めた。

その方は窓の外を見つめて言った。

「一刻も早く動かねばならないようだ。」

羊と少女も、窓の方に目を向けた。

すると、守衛が何かに気付いたように、一同にささやいた。

「急いで隠れてください、何者かがここに近づいています。」

守衛は、その方たちを棚の後ろの隙間に隠し、その上に布をかけた。

ついてにその前に藁を持ってきて、近づけないようにした。

直後に、部屋の戸が荒々しく叩かれた。

守衛は戸を開けて、外にいる人を見た。

外にいたのは、門の守衛をしている人たちだった。

彼らは口を開いて言った。

「ここに誰か来なかったか。

塔の見張りのものが、動く影を見たと報告があった。」

守衛は首を振って、答えた。

「いえ、ここには来ましたが、すぐに去って行きました。

後を追えば、追いつくかもしれません。

すぐに行ってください。」

門の守衛たちは、部屋の方をちらりと見たが、そのまま引き返して、どこかへ行ってしまった。

守衛は藁を取り除けて、その方たちを棚の隙間から出した。

そして言った。

「彼らはあなたがたが来たことを知っています。

早くここから離れてください。」

その方は、守衛の顔を見て、その目を見つめた。

守衛も、その方を見た。

その方は、一つの鍵を渡して言った。

「これを持っていなさい。

決して失くさないように、手放さずにいなさい。

それが、あなたの帰るべき場所の鍵となるから。」

その方は、入ってきた戸と反対の戸に手をかけて、それを開いた。

それは、町の中へと続いていた。

羊と少女は、外へ歩き出したその方の後ろについていった。

羊と少女は、くるりと振り返り、守衛に礼をして、その方に従っていった。

その5

土の人形は、火に焼かれれば、朽ちぬ器に変わった。

それは、真の炎であっても、偽りの火であっても。

土の人形は、朽ちぬことを求めたが、それは、真の炎に対してではなかった。

多くのものは、自分で考えず、安易な道を選んだ。

それは、羊が自分の群れについていくようなもので、

穴があっても、みなそこに落ちていった。

偽りの火は、芯から熱する真の炎とは異なり、力も弱かったが、

それでも、土の人形の表面を焼くには十分であった。

多くのものは焼かれ、整形され、自分では動くことも話すこともできなくなっていった。

それは、目には美しいものであった。

建物を建て上げるのに、効率の良い造形に形作られ、大工によって組み上げられていく。

こうして、作られた要塞は、敵によって用いられ、堅固なやぐらとして用いられた。

しかし、土から人の形へと作った方は、これをよしとしなかった。

内側が空っぽな建物が、わたしの災いに耐えられようか。

わたしの火によって練られた器こそ、わたしの望む器である。

そして、一振りの剣を持って、内が空洞であるやぐらを砕かれた。

この方の前では、どんなものでも、堅くはなく、その剣の前では、切れぬものなどなかったからだ。

王女は、一つの部屋の扉が開かれていているのを見つけた。

中を覗くと、灯りがともされていて、壁に映った影を見ると、人のような形が何かを作業しているのが見えた。

王女は部屋の中へと侵入し、中のものに気付かれぬように、慎重に歩を進めた。

そこには本棚がたくさんあり、王女は背表紙を見たが、何を書いているのかよくわからなかった。

こんなところがあったのですね。

王女は城の中の本を好んで読んでいて、手を伸ばして読めるものはすべて読破していたと思っていた。

王女は、それらの書物を横目に、部屋の奥へと進んでいった。

英雄は、上の階に移動し、通路を歩いていた。

そして、歩を進めるたびに、違和感を感じていた。

自分の歩く音が、ずれているような感覚。

やけに響き渡る足音。

英雄は後ろを振り返ったが、何もなかった。

英雄は、前に向き直って、歩き出したが、違和感がぬぐえなかった。

何かに見られているような、いや、何かに目だけでなく、すべてにおいて監視されているような、何者かのうちにいるような得体のしれない感覚。

母の胎の中にいるというよりも、大きな魚に丸呑みにされたときの感じだ。

英雄は、剣の柄に手を欠け、五感を周囲に集中させながら、奥へと進んだ。

すると、一つの部屋の戸が開けられていた。

英雄は注意深くあたりに気を配りながら、中を覗いた。

中は薄暗く、壁に掛けられたランプの灯りが、部屋を照らしていた。

倉庫のようで、雑多にものが積まれていた。

英雄は通り過ぎようかとも思ったが、引っかかるものを覚えて、中に入ることにした。

中は足の踏み場にも困るほどに散らかっていたが、ほこりをかぶっていて、長い間使われていないようだった。

奥に進むと、ランプとは違う光源があるのに気づいた。

球体のオブジェが、机の上に乗せられていて、しばしば点滅したりしていた。

英雄は、それに近づき確認しようとした。

すると、そのオブジェの机にあった鏡が自分を映しているのが見え、その後ろで何かが動いたように見えた。

その6

この国の民は、顔がなかった。

目も鼻も口も耳もなく、見ることも嗅ぐことも語ることも聞くこともできない。

全てを創られた方によって、母の胎の中で、人はそれらをつけられたが、生まれた後で、人によって削ぎ落とされた。

それは、王たるものが招いたことだったが、著者はこれを良しとしなかった。

そして、彼は、すべてのものが顔を削ぎ落とされないように、王の娘を取り出し、彼の一人子とその子らとにあたえられた。

王の娘は、顔のあるものたちの住む町々を巡り、死んでいたものたちが、生き返るのを見た。

そして今、王の娘は、自分の国の民の中にいた。

国民の顔を取り戻すために、顔を奪ったものを倒すために。

その方は、羊と少女を連れて、町を歩いていた。

町には、その方たち以外に動くものは大勢いたが、その方は、羊たちに言った。

「このものたちを見てはならない。

語ってもならない。

あなたがたが、彼らに悟られないようにしなさい。

あなたがたの持っているものを失わないために。」

二人は、冷や汗を流ながら、こくりと頷いた。

羊に至っては、少し震えていた。

なぜなら、他のものたちの顔がなかったからである。

その方たちは、なるべく音を立てないように、しかし、堂々と道の真ん中を歩いて行った。

羊たちは、町を見て思った。

これまでの町とは、明らかに違う。

人々の顔がないのもそうだが、人々の動きも異なっていた。

みな同じように動いていた。

まるで、軍隊のように、一つの目的に向かって、行進しているように。

目的以外のものは、一切切り捨てたような感じであった。

そして、少しでもみなから外れたら、そのものは殺される。

そんな緊張感があった。

その方は、羊たちの前を、まっすぐに歩いていたが、羊たちは、周囲に気をつけながら進んでいた。

そして、羊は、路地裏に何者かが倒れているのを発見した。

羊は立ち止まり、それを見つめた。

少女は羊に気づき、その方に声をかけた。

すると、その方は少女に顔を近づけて言った。

「声を抑えて、いまは話してはならない。

羊は、すべきことを見つけたのだ。

あなたはわたしについてきなさい。」

少女は、羊が路地裏に入っていくのを見つめつつ、その方の後についていった。

その7

羊は、倒れているものに近づき、匂いを嗅いだ。

腐っている感じではなかったので、体を揺さぶりつつ「めえ。」と鳴いた。

倒れているものは、少し呻き、ゆっくりと顔を上げた。

ぼさぼさ頭のその子は、目を凝らして羊を見つめた。

羊もその子を見つめ「めえ。」と鳴いた。

すると、その子はびっくりして飛び上がった。

「変な生き物が声出した。

羊は、変な生き物と言われ、首を傾げた。」

そして、あたりを見回して、何もいないことを確認した。

羊はその子を再び見つめた。

その子は自分を見ているのに気づき、変な生き物とは自分のことかと悟った。

ぐぅー。

その子のお腹が音をならした。

羊はその子のお腹を見つめた。

そして、羊は背負っていたカバンを下ろして、ごそごそと中身を探り、一つの袋を取り出した。

羊は袋を広げ、その子に渡した。

その子は、渡された袋を覗くと、中には乾パンが入っていた。

袋の中身は、その方が、王都に向かう前の日に、保存食として、羊たちに渡していたものだった。

その子は、食べられるものだとわかると、そのお腹を再び鳴らし、地面に座り込んで、夢中で乾パンを食べ始めた。

羊はその子を見て、鞄の中から、もう一つの袋を取り出した。

羊はその子を見ると、急いで食べていたために、パンを喉に詰まらせていた。

羊はその子に、取り出した袋を渡すと、

その子は渡された袋の口を開き、急いで中に入っている水を飲んだ。

「ぷはあ。」

その子は袋の水を飲み終えると、満足そうな顔をした。

羊は、あらためてその子の顔を見た。

なんとなく、影の男の子の面影を感じた。

「ありがとう、変な子かと思ってたけど、助けられちゃったね。」

「いいこいいこ。」と言いながら、その子は羊を撫でた。

羊は「めえ。」と鳴いて、その子を見た。

その子は言った。

「いやあ、しばらくまともなものを食べられなかったから、助かったよ。

乾パンって、こんなに美味しかったんだね。

なんだか、力もみなぎる感じがする。」

羊は、袋に残っている乾パンを見て、そこに練りこまれたことばを見た。

これを食べたものを力づけるように。

羊は、その方が歌いながらいつも調理していたのを思い出し、そのことばが食物を祝福していることを悟った。

その子は言った。

「ぼくね、他の人みたいに働けないから、捨てられちゃったんだ。

ぼくがいても、なにもできなかったから、仕方ないんだけどね。」

その子は、暗い顔をして、下を向いた。

その8

あるところに、一人の男の子が生まれた。

この子は、その地の権力者とそれに仕えているものとの間に与えられた子だった。

しかし、権力者は、その子は自分の子ではないと言い、仕えているものとともに追い出してしまった。

仕えていたものは、身寄りもなく、働いていた場所が、唯一の拠り所であった。

こうしてやもめとなってしまった彼女は、生まれたばかりの子を連れて町の中をさまよった。

権力者の政策によって、急成長の真っ只中だったその地は、どこも働き手が足りず、彼女は必死でどこか働き口がないかと多くの戸を叩いた。

しかし、行き着いた先は、決して良いところではなかった。

彼女は、それでも忍んで働きつつ子を養った。

子は母を見て育ち、何者に対しても身を低くして働き続けている姿が目に焼き付いていた。

周りのものたちは、彼女の足元を見て、荒く扱っていたが、

彼女は笑顔で、それに応えていた。

それは、砂漠に咲く花のようで、子もそれを見て、自分もこのような人となろうと思った。

ある時、花は枯れていた。

根から掘り起こされ、乾いて焼けていた。

花はすでに実を結んでいたが、もう二度と次のいのちを得ることができなくなっていた。

その子は、花を見つめた。

その花は、枯れるに至っても、笑顔でいた。

羊は、その子の顔を見つめた。

羊は鞄から本と筆を取り出し、本を開いて筆を走らせた。

その子は、花のうちに蜜を見つけた。

それは、この母が子を養うために培った知恵と愛であった。

その子は、それを見出すと、宝物のように大切に受け取り、蜜を食べた。

子の舌は、甘味の故に喜び、初めて得た幸福は、心の底まで潤した。

子は思った。

自分の母が、辛苦の末に得たものは、自分と自分への愛だった。

それは、母とともに息絶えそうだった自分を、死から引き上げるほどのものだった。

それの源は、なんだろうか。

辛い中でも、決して希望を絶やすことなく、身が滅びるに至っても失わなかったこの蜜は、どこからのものだろうか。

それは、知恵のことば。

その子のうちに流れる血のために、天から注がれたものだった。

その子は、その意味と深みを知るために、飢え渇くことを覚え、その目は開かれていった。

羊は、それらを書き終えると、一度本を閉じて、再び開いた。

すると、書かれた文字は、息を吹き込まれて光り輝き、空に踊り出した。

その子は驚いてそれを見つめていたが、文字はその子の周りを回ると、光を増して、あたりを包んだ。

羊は目を閉じていたが、しばらくすると、光は収まり、文字は粒となってあたりに霧散した。

羊が目を開けると、その子は先ほどまで来ていた服とは異なり、衣をまとっていた。

白く汚れのない布、他のものを寄せ付けない白い布だった。

その方はまた一つ、自分に継がれたものがあるのを感じた。

そして、少女の方を見て、手を差し出した。

少女はその手をとって、握った。

その方は、それを確認すると、少女に言った。

「あの子は、初めにすべきことを終えたようだ。

わたしたちも、目的の場所へと急ごうか。

決して、手を離してはいけないよ。」

その方は、足を速めた。

羊がすべきことを行った故に、町の者たちにも少し変化が見られた。

その9

図書室の中にいたものは、複数の本を開き、同じ口でそれぞれの本に書いてある文字を読み上げていた。

その声に感情はなく、覇気もなかったが、それを聞くものに気味の悪さを感じさせた。

王女は、本棚の影から、そのものの姿を見た。

背は低く、背も曲がっていた。

そのものは、何かの杖を持っていて、時折、正面に置かれている球体にかざしたりしていた。

明らかに異常な光景に、王女は息を飲んだ。

部屋の中に映る影は踊り、ひとりでに動いているように見えた。

また、王女は、杖を持っているものの周りにもやがかかっているように見えた。

目を凝らしてよく見てみると、それは、そのものが読み上げたものが空に浮かんでいた。

それは、羊のときとは異なり、空気を澱ませて、蝕んでいるように感じた。

王女は、ここに居続けたくないと思い、後ろへ引き返そうとした。

すると、それまで開けっ放しだった扉が閉められ、杖を持っているものが、こちらに振り向いた。

頭まで衣で覆われていたが、おおよそ普通の人の形はしていないため、王女はぞっとした。

正面にいるものは、目を光らせ、口を開いた。

「これはこれは、麗しきこの国の王女さまではありませんか。

お初にお目にかかりますことを、光栄に存じます。

私この国の参謀を務めさせていただいております、??でございます。

以後お見知り置きを。」

そのものは、お辞儀をしたが、その一挙一動すら気持ち悪く感じた。

そして、王女は名前を聞き取れず、顔をしかめた。

発音自体が、聞いたことがなかったからだ。

王女は、冷や汗を流しつつ、なんとかここを抜け出せないかと、顔を動かさずに、部屋を見渡した。

すると、正面にいるものがにやりと笑ったような感じがした。

英雄は鏡を見て、自分の後ろに何者かがいることを知り、振り返った。

そこには、何もいなかったが、鏡を見ると、依然として、何者かが自分の後ろにいて、近づいてきていた。

英雄は剣に手をかけ、相手の出方を見た。

そのものは懐から棒のようなものを取り出すと、英雄の手前で止まり、それを振り下ろした。

英雄も、鏡越しにその棒が振り下ろされる軌道を剣で防いだ。

すると、鈍い音が部屋に響き、剣を持つ手に衝撃が走った。

見えないだけで、実態はあるのか。

英雄は相手の棒を受け流す動きをして、間髪入れずに、相手のいるであろう空間を切り裂いた。

しかし、なんの手応えもなく、剣は空を切った。

鏡を見ると、そのものはもう一度棒を振り上げていた。

英雄はとっさに後ろに飛んだ。

すると、先ほどまでいた場所にあった棚が音を立てて崩れていった。

英雄は、後ろへ退きつつ、鏡を見て、相手の位置を見た。

そして、剣をしまい、銃へと持ち替えて、相手へ向けて引き金を引いた。

弾丸はまっすぐに、英雄の狙った線を描いて、そのまま部屋の外へと飛び出した。

英雄は再び鏡を鏡を見た。

相手は何事もないようにこちらへ迫り、棒も、もう一つ取り出し、両手に一本ずつ持っていた。

英雄は、鏡の前で踏みとどまり、どうすべきかを考えた。

そして、一つの違和感を覚えた。

先ほど部屋の外に飛び出た弾丸は、音をせずに消えてしまったのか。

英雄は、部屋の外を見た。

すると、壁の柱に弾丸が撃ち込まれていて、そこを中心にひびが入っていた。

まるで粘土細工でできているかのように。

英雄は、鏡を見て、相手が棒を振り上げているのを見、飛びのいて攻撃を躱した。

鏡には、こちらへ向かう相手の姿が映り、ゆっくりと歩いていた。

英雄は、また違和感を感じた。

先ほどの攻撃を躱した時、何も破壊された音はしなかった。

そして、相手の動きも、さっきよりもゆっくりとしたものとなっていた。

英雄は、鏡を見つつ、相手の攻撃を避け、部屋の中を逃げ回った。

そのたびに、物は壊され、部屋にある棚や物、壁などが傷つけられていった。

英雄は部屋を見て、ふと思った。

鏡の周りだけ、何も壊されていない。

それに気づいたとき、英雄は迷わずに銃を手にして、鏡の方へと向けた。

すると、鏡に映った相手の姿が、緩慢な動きから、俊敏なものへと変化し、

英雄へと走り寄って来た。

英雄は、そのまま引き金を引き、鏡の方へと弾丸を撃ち出した。

弾丸は鏡の真ん中へと吸い込まれ、粉々に打ち砕いた。

最後に映っていたのは、英雄の前で棒を振り下ろす相手の姿だった。

その10

王女は、国の参謀を名乗るものを見据えていた。

そのものは言った。

「何かお困りでしょうか。

もしそうでしたら、私めにお申し付けください。

あなたの力になりましょう。」

そのものは、杖を振り上げ、何かを唱えた。

すると、参謀の周りを漂っていた澱んだ空気のようなものが、王女へと迫り、周囲を包んでいった。

王女は逃げようとしたが、澱みは王女を捕らえ、足を地に届かぬように空中へと持ち上げた。

王女はもがくが、何もできずに、相手をにらみつけた。

参謀はにたりと笑い、口を開いた。

「どうして逃げようとするのですか。

あなたにはここにいてもらわねば困ります。

もう二度と、この城の外に出ぬように、説教しなければいけませんからね。」

そのものは、一歩一歩王女へ近づき、それに合わせて、周囲の本も空を移動していた。

王女は歯を食いしばり、目を閉じて祈った。

すると、突然天井にひびが入り、真中が避けて崩れてきた。

参謀は上を向き何かを唱えたが、がれきがその上に崩れてきて、見えなくなってしまった。

「王女さま、助けに参りましたよ。」

砂埃が舞う中、がれきの上には英雄が立って、王女を見ていた。

英雄は、その場所から飛び降りて、王女を包んでいる何かを剣で切り払った。

王女の束縛は解かれ、それを英雄は受け止めた。

「やっぱり、あなたが助けに来てくれるのですね。」

英雄は言った。

「私じゃダメでした?」

王女は答えた。

「あなただからうれしいのですよ。」

王女は笑って英雄を見つめた。

英雄が鏡を銃で撃ちぬいた後、部屋は崩れた。

鏡があの部屋を作り出していたようだった。

その下の部屋には、王女がいて、こうして助けに入った。

「王女さま、この建物は危険です。一刻も早く、その方たちと合流しないと。」

王女は答えた。

「ええ、わかっています。

しかし、いまは目の前のことを優先せねばなりません。」

王女は英雄に下ろしてもらうと、がれきの方を見つめた。

砂埃が収まると、がれきの一つが持ち上がり、下から、参謀を名乗るものが姿を現した。

「忌々しい人の子が、我の前に姿を現すとは。

この場所でその身を引き裂いてくれる。」

参謀は杖を持ち上げ、大きく口を開いた。

その11

その方は、王宮の外壁に近づき、そこを伝って進んでいた。

少女は周りを警戒してついて行った。

そこの庭は、木や草が茂っているのだが、

なぜか生きているようには見えず、人の手で造られた模造品のように感じた。

その方は、少女に言った。

「これらに息がないのは、風がないからである。

この町の風は死んでいる。

吹くものがなければ、そこにあるものは留まり続け、きよまることはない。

わたしたちは、その流れをせき止めているものを砕きに行くのだ。」

少女はこくりとうなずいた。

その方たちは、外壁を進むと、一つの小さい扉にたどり着いた。

そこは、使用人が使う戸のようであった。

その方は、戸を開いて中に入り、少女も入ると、その戸を閉めた。

その方は、部屋の中を確認し、部屋を見回した。

上下左右、まるで遠くのものを見つめるかのように目を細め、見回していた。

そして、その方は、複数あった部屋の扉のうち、真中のものを選び、少女とともにその奥へと進んだ。

通路は人が二人通れるほどの狭い作りで、その方は、少女が離れることの無いように、手をつないだ。

長い通路を進む途中、その方は止まって右の壁を見た。

その方はその壁に手を当てて、目を閉じ、口を開いた。

「偽りよ。おまえの誇るものは、今砕かれた。」

すると、その方の触っていた部分が崩れて、奥へと続く穴があらわれた。

その方は、少女を見て言った。

「この先へ進みなさい、わたしはわたしのすべきことを果たしに行こう。

さあ、恐れずに行きなさい。

あなたには、わたしの見えているものを見ることができるように。

その目に光を与えよう。」

その方は少女の目に手を置いて、「開きなさい。」と言った。

手を離し、その方は笑って少女を送り出した。

少女は、壁の奥と進んでいった。

そこには光が無かったため、少女は杖と鈴とを取り出して、祈った。

我が足もとを照らすともしびとなりますように。

すると、その二つは形を変えて、ランプのようになった。

少女はそれを持って歩いた。

先には階段があり、それを降りていき、下の階へと移動した。

その階を見てみると、監獄のようで、すべての戸には錠がかけられてあった。

光がないために、個室の奥まで見ることはできなかったが、何者かの気配はした。

そのまま隅々まで見ようと歩を進めると、獄の外にも何かがいるような気配がした。

危険を感じ、少女はランプの灯りを衣のうちに隠した。

すると、少女の目が開け、暗い中にも何があるか見えるようになった。

少女はランプを杖と鈴とに戻し、鈴を音の鳴らぬように服の中にしまい込んだ。

少女はゆっくりと足音を立てずに進むと、いきなり戸を壊すような音が響いた。

少女は音のした方へと進むと、直後に何者かの叫び声が聞こえたが、すぐに止んでしまった。

杖をぎゅっと固く握り、構えながら進むと、壊れた檻の中から、咀嚼する音が聞こえた。

少女は息を飲み、その中を覗くと、見たことのない四つ足の獣が、何かの肉を食らっていた。

その12

「ねえ、君はどこから来たの?」

白い衣を着た子は、羊に問いかけた。

羊は「めえ。」と鳴いて答え、その子を見つめた。

その子も羊をじっと見つめ、頷いて言った。

「いろいろあったんだねえ。」

羊は頷き「めえ。」と鳴いた。

世に捨てられた子は、王によって人として扱われ、人として育てられる。

世に人として認められなかったものは、勇士として建て上げられる。

貧しいものをさげすむものは、その造り主をそしる。

同じ口で賛美することは、かえって呪いを撒き散らすようなものだ。

みなしごは、その血をうつされ、生けるものの血を受け継いだ。

それは、世にとって光となり、目をそらすことのできない、秘を明かす輝きとなる。

正しいものにとっては、悔い改めを与える灯りであり、

不正を行うものにとっては、憎むべきものとなる。

こうして、世に棲むものにとって、見逃すことのできなくなった、救われた子は、

世の敵となり、暗きところを砕くことばを語るようになった。

町の人々は、羊と白い衣を着た子の元へと集まってきた。

それは穏やかなようすではなかったために、羊はその子を連れて逃げようとした。

その子は羊の意図に気づき、言った。

「僕が案内するよ、この町の造りなら、誰よりも知ってるんだ。」

その子はにっこり笑って、羊を引いて行った。

群衆は大水のように羊たちに押し迫るが、その子は飛び回るように建物や物を越え、羊を導き逃げ回った。

羊は寸でのところで、人の手をかいくぐり、必死にその子についていった。

すると、語りかける声を聞いた。

「わたしの方へ来なさい。

あなたのなすべき道へ進みなさい。」

羊は声がする方を見ると、王宮の方であったので、その子に「めえ。」と叫び、意図を伝えた。

その子は、「わかった。」と叫んで、羊を連れ王宮へと駆け出した。

少女は獣の後姿を見て、後ずさりした。

今まで見たどんなものよりも、悪意が満ちていたからである。

怒りや憤りではなく、黒い悪意。

触れることが許されない、人のものではない、人が抱くことができないもの。

少女はそのものを畏怖した。

すると、獣は動きを止め、こちらへ振り向いた。

少女の足の動きで、音を立ててしまったからである。

少女は獣と目を合わせてしまったとき、あまりの気持ち悪さに呑まれそうになったが、

杖と鈴を持ち出して握りしめ、強く祈った。

「深きところを引き裂く力を、我に与えたまえ。」

杖と鈴は、光を放ち、形状を変えて、少女の両手を包んだ。

光がはじけると、少女の両手には籠手が備えられていた。

少女は拳を握りしめ、腰を落として構えた。

獣は目を細めて、駆けだし、少女に襲い掛かった。

少女は正拳突きを繰り出すが、獣はフェイントをかけて飛びのき、

大声で咆えた。

少女は顔をしかめて耳をふさぐと、獣はそのすきをついて少女に肉薄した。

少女は慌てて防御態勢をとるが獣は鋭い爪で引き裂き、少女を押し潰そうとした。

少女は受け流しながら後ろに退いたが、獣も追随し、蹴りを放った。

少女は勢いを殺しきれずに吹き飛ばされ、壁に背を打ち付けた。

獣は追い迫って少女に飛び掛かり、獰猛な牙を剥き出しにして、口を大きく開いた。

少女は考える暇もなく、両手で防御しようと前を覆った。

すると、少女の入って来た方から、光る何かが駆けて来て、目の前まできた獣をさらっていった。

獣は苦痛の叫びをあげ、転びつつも態勢を整え、乱入者をにらみつけた。

そこに立っていたのは、金色に輝く獅子のような姿だった。

口からは火がこぼれ、鋭くとがった牙は刀のようだった。

その目は燃えていて、獣を見据え、いまにも焼き尽くしそうだった。

「淵より来たりしものよ。偽りを持って人の子を閉じ込めるか。

ならば、燃える炉の中に投げ込んで、その身を滅ぼそうか。

あわれみのないものは、あわれまれることなく、淵に投げ入れられる。

光の無いものは、光である方によって砕かれる。」

獣は憎悪を増して咆哮し、獅子に飛び掛かった。

獅子はそれを見て避けることもせず、獣の爪は間近まで迫った。

獅子は獣が来ると同時に身を低くし、相手のアゴに拳を突き上げて、頭を砕いた。

獣はその勢いで天井に体を打ち付けて、ほかの骨も砕いていった。

少女は茫然と目の前の光景を見ていたが、獅子がこちらに振り返ると、我に返った。

獅子は少女を立ち上がらせると、光が彼を包み、部屋全体を目を開けることもできないくらいの輝きが満ちた。

その13

光が収束すると、その中に羊と白い衣を着た子が立っていた。

その子は少女を見つけると近寄って来た。

少女はその子に言った。

「助かったわ、来てくれてありがとう。」

その子は答えた。

「ぼくは何もしてないよ。

ただ、目の前にあるすべきことをしたまで。

それよりも。」

その子は部屋を見回した。

部屋は暗かったが、羊たちが通って来た後には、花が散らばっていて、ぼんやりと光を放っていた。

その子は檻とその中にいる人影を見て言った。

「いつの間にか、この町の人々は変わっていった。

まるで、中身がないかのように。

こんなところにいたんだね。」

少女は町にいた人たちの様子を思い出してはっとした。

そして、先ほどまで戦っていた獣が食べていたことを思い出し、顔をそむけた。

その子は言った。

「この檻全部を壊して回ろう。

町の人が元に戻るかもしれない。」

羊はその子の顔を見た。

子の顔には暗いところがなく、輝いているように見えた。

少女と羊はうなずき、部屋をまわって、片っ端から檻を壊していった。

その町には、一人の男の子がいた。

その子は死体を砕いて回り、歌を歌って町を歩いた。

その子は杖を持って灯りを掲げ、声高らかに歌って巡り。

暗いところを明るく照らした。

見よ、死んでいたものたちは、息を吹き込まれ、心に火を灯された。

彼らの息は吹き返し、胸は鼓動を始め、血が巡り始めた。

弔いの歌は止み、すべてが歓喜と賛美の歌声にかわっていった。

男の子は、歩いてきた道を振り返り、言った。

「あなたがなさったことは、ほむべきかな。」

少女たちがすべての檻の錠を壊して回ると、遠くから建物が崩れる音がした。

羊は真っ先に反応し、音のする方を見て警戒したが、それ以上何も起こらなかった。

ほっと一息つくと、檻のすべてが淡く光っていき、檻の中から通路へと光の筋が引かれた。

そして、それの上を辿るように、檻から光の球が出て来て、外へと出ていった。

少女たちはこれを眺めて、何が起こっているのかと思ったが、

その子はこれらを見て言った。

「これで、町の人々は救われる、かな。」

少女と羊はその子を見て、顔を見合わせ、光の球が地上へと昇っていくのを見届けた。

その14

参謀は何かを発そうと口を動かすが、その前に周囲の異変に気付き見回した。

周りにかかっていた黒いもやが薄れていったのだ。

それらは、囚われていたものたちの心であって、心の注いだものだった。

彼らが解放された故に、注ぐものも無くなり、参謀を包んでいたものは無くなっていった。

参謀は苛立ち声を発した。

「貴様ら、何をしたのだ。」

英雄はその方たちが来たと知って、笑みを浮かべた。

そして王女に言った。

「こちらもこちらの問題を片付けて、みんなと合流しましょう。」

王女は英雄を見てうなずいた。

参謀は再び杖を持ち上げ、ぶつぶつとつぶやき始めた。

参謀の口から黒い煙が出て来てあたりを包み、先ほどの黒いもやのように参謀の周囲を囲った。

汚れた悪意は大きく、王女と英雄とを呑み込むために迫り、参謀が命じるままに襲い掛かった。

昔聞いた話、どこかの国の王は、世に捨てられたものを集めて鍛え、砥がれた剣のように育て上げた。

それらは忠義を果たし、国のために敵を討つものとなり、王の号令の下振るわれた。

王を憎むものは、剣によって切り刻まれ、ことごとく裂かれていった。

人々に価値の無いものとして烙印を押された、それは勇士の証として、王とともに輝き。

国を奪うものの手から、国を救い出した。

王女はこの話を読んだ時、心が燃えた。

ボロボロにさび付いたものを取り上げて、その真価を発揮させ、捨てられたものはみな拾い上げて、救いのための力とした。

それは、新たに作り出すよりも難しいことだったが。

炉をもつ方によって精錬されたものたちは、何よりも鋭く、軍の精鋭たちをもしのぐものたちへとつくりかえられていった。

王女は思った。

捨てるべきを捨てるなら、宝を取り出し、その輝きを得る。

真の王がすることは、なんと力強いことだろうか。

いま、王女たちの目の前まで黒いものは迫っていた。

それは二人を押し潰そうと迫っていたが、二人は動じることはなかった。

王女は周りに散らばっているガラクタ、英雄が上の階から降りてくるときに、一緒に落ちてきたものたちを見回して、言った。

「迫りくるものを遮る盾、心を守る大盾となれ。」

すると、周りに散らばっていた金属の屑が集まり、王女たちの目の前で壁となって、黒いものを受け流した。

王女は地面を力強く蹴り、足もとにあった棒を蹴り上げて、手に取り、それで地面を打った。

すると、その棒についていた石や土が崩れて、鉄の杖となった。

王女たちの前にあった壁は崩れて、その先にいる参謀の顔が見えた。

彼は目を見開き、驚いて言った。

「なぜあなたがそれを使えるのか。」

王女は不敵に笑い、再び杖を地に打ち付けて言った。

「さあ、あなたたち、私に力を貸してください。目の前の敵を討ち、この国に光をもたらすために。」

周りに落ちているガラクタは、声に応じて動きだし、互いに組み合わさって、一つの体へとつくりかえられていった。

それは、大きな勇士としての姿、力あるものの力を帯びた戦士の姿だった。

王女は言った。

「これで私も負けません。」

その15

鉄屑で組み上げられた戦士は、参謀を見下ろし、王女と英雄との間に立っていた。

参謀は巨体を見て歯噛みしたが、すぐに不気味な笑みを浮かべて言った。

「そのようなガラクタでどうしようというのですか。

人の範囲で組まれたものなど、私にとっては児戯に等しいことですよ。」

参謀は杖を振り、周囲にある書物を呼び寄せて、その中からことばを選んで取り出し、

空中で形を作り上げていった。

それは、黒い四つ足の獣のような姿をして、獣は二つ姿を現した。

参謀は獣に命じ、一匹は鉄の戦士を襲うように、一匹はその後ろにいる王女たちを襲うように命じた。

王女は鉄の巨人に命じて床を打つように言った。

その豪腕は振り下ろされ、床に打ち付けて砕いた。

周囲に砂やちりが巻き起こり、すべてのものの視界を奪った。

それと同時に英雄は、上に吊るしていた紐を引っ張り、飛び上がった。

黒い獣たちは粉塵に巻き込まれたが、目を光らせて敵を捉え、居場所目掛けて駆け出した。

一匹の獣は巨人の腕を駆け上り、その頭を砕くためにかぶりつき、牙を食い込ませた。

巨人は獣を振り払うために手を伸ばしたが、獣は飛んで腕に乗り、腕の根元を食い破った。

巨人の手は一部が崩れて地に落ちた。

王女は顔をしかめた。

それは、巨人と感覚を共有していたからである。

王女は腕を動かして、地に叩きつけ、獣を潰そうとしたが、獣は先に飛び降り、衝撃が及ばないところまで退いた。

そして、腕が地面に着いた時に、再び駆け上がって頭部に牙を立てた。

巨人はもう片方の腕で、獣を取り除けようとしたが、獣は飛び上がってその腕に乗り、手の付け根を食い破った。

手は地に落ちて、巨人は手を二つとも失った。

同様に、王女の手にも痛みが走り、苦痛に顔をしかめ、汗が?を伝った。

しかし、その目には焦りはなく、王女は笑って杖を地に叩きつけて言った。

「起き上がれ、我が勇士よ。」

すると、地に落ちていた鉄屑は互いに組み合わさり、小さな戦士のような姿をして立ち上がり、巨人の上に駆け上っていった。

英雄は本棚の上に登り、もう一匹の獣目掛けて銃を撃った。

獣は弾を避けて英雄を見て吠え猛り、壁を登るように本棚を登っていった。

道中にあった書物はズタズタに引き裂かれ、枯葉のように落ちた。

獣は英雄に飛びかかり、牙を剥いた。

英雄は剣を抜いて受け流し、銃を抜いて追撃した。

獣はそれを避けて駆け寄り、足を払うために爪を伸ばした。

英雄は剣を本棚に刺してそれを受けた。

獣の力は強く、剣を刺したところから本棚をえぐり、英雄は空に投げ出された。

英雄は紐を持って、その勢いのまま別の本棚へと飛び乗ろうとした。

獣もそのあとを追って空を駆けるように飛び、英雄に飛びかかった。

英雄は着地した隙を突かれ、剣で受けようとするが、獣によって弾き飛ばされてしまった。

剣は空中で踊り、離れた地面に突き刺さった。

獣は身を低くして構え、英雄の隙を伺って睨みつけた。

獣は巨人に登る小さな鉄の戦士を見て、後ろを追うように、巨人に登ろうとした。

王女は地に刺さった剣を見て、巨人を動かした。

巨人は、片方の腕の残った指を動かして、剣に引っ掛け、それを空中に放り上げた。

小さな鉄の戦士はそれを受け取り、自分の後ろにまで迫っていた獣にそれを突き立てた。

獣は不意を突かれ、諸に刃を受けて、頭蓋を砕かれた。

獣はその切れ目から分かれていき、二体に増えた。

参謀は笑って言った。

「暗闇を切っても、ただそれが増えるだけ。

普通の攻撃では、その獣は倒すことなどできませんよ。」

王女は獣を見て驚き、どうすべきかと考え始めたが、

分かれた内の一匹は、王女の方へと向かい、飛び上がっていた。

その16

世界を紡がれた方は、今も世界中に手紙を書き続け、ご自身のみこころを明かし、ご自身の愛を伝えられた。

その手紙を受け取り、開いて読んだものは、心洗われて、その不要な部分は枯葉のように落ちていった。

しかし、多くのものは、開く前に破られ、捨てられて踏みつけにされた。

人々は言った。

「このようなものを誰が読むのか。

このようなものを誰が読めようか。」

そこに書かれたものは、日の目を見ることなく散らされて、

形を止めることなく、朽ちていった。

それを書いた方は、それを見て心を痛めたが、手紙を書き続けて様々な方法で地に送り続けた。

一人でも多くのものが、それを開いて読むことができるために。

ご自身で語るなら、天は震え、地は揺り動き、すべてのものは、その声を聞くだろう。

しかしあなたはそれをなさらず、人の目にはとても難しいことを選択された。

あなたは何度も筆を走らせ、それを急使に託して、愛するものたちに送られた。

誰か応答するものはいないのか。

誰が我々のために遣わされるのか。

地に植えられて、日が昇れば枯れるにすぎない人に、あなたは語られる。

あなたは、いままで送られた手紙、破り捨てられた手紙を、決して無為にされない。

あなたはそれを手にとって、ご自身の胸に抱き、息を吹き込まれて再び送り出される。

あなたによって書かれたもの、あなたの御口から語られた言葉は、決して朽ちることはない。

何もせずにあなたの元に帰ることはなく、あなたのみこころを全うして、それを成し遂げる力あるもの。

あなたは、その種を地に蒔かれた。

王女は地に散らされた書物、破り捨てられた紙片を見て、それに命じた。

「かつて語られたものたち、その方によって紡がれた勇士たちよ。

内に秘めた奇跡を成して、その力をあらわしなさい。」

すると、地に落ちていた紙片に書かれた文字は光始め、光は部屋にあるものを突き刺していった。

この部屋の多くは、この国が始まってから書かれた書物だった。

そして、その一部には、英雄が書いた、この国の各地域の物語があった。

それは、その方が羊たちを連れて巡った町々のはじまりの話。

人々が世界を紡いだ方から受け取った、最高の送りものだった。

光が収まっていくと、王女の周りには、物語の一部が守るように姿をあらわした。

彩雲や燃える獣、和解の樹木に一人の勇士であった。

黒い獣たちは目を潰され、頭を押さえて呻き回った。

参謀も目が眩み、少しの間動けずにいた。

王女は現れた物語の一部を見て、小さな戦士に命じて、持っている剣を物語の勇士に投げ渡した。

物語の勇士は剣を受け取って、握り直し、獣の方に向けて構えた。

英雄は、その勇士を見て、驚き、目を細めて口からことばをこぼした。

「兄さん。」

その17

目を回復した参謀は、現状を見て血筋を浮かべ、歯噛みした。

そして、両手を広げて書物から、さらに文字を引き出そうと唱え始めた。

これらの書物は、人によって書かれたもの。

彼らが紡げないので、人を騙し、人を介してこの地に流した汚し事だった。

彼らは人の心が枯れた井戸のようなのを見て、自分たちの悪意を注ぎ込み、

それによって偽りの水を満たした。

それが、書物に記され、地を這う者たちは、これを用いるに至った。

周囲の書物から、黒い濃いもやが出て、それが大きな蛇のように空中をくねって、部屋に出てきた。

それらは、目を潰され、苦しみ惑っている獣たちを見ると、その腹に噛みついて、食い散らした。

獣たちが食い尽くされると、大蛇の口に鋭い歯が生えた。

そして、大蛇の頭が割れて、三つに分かれた。

英雄はそれらを見つつ、王女と、物語の一部に近づいた。

王女は鉄の巨人の手を再構築しつつ、小さな戦士を英雄の元に送った。

王女は英雄に言った。

「あなたの銃やほかの武器を、その小さな鉄の戦士に渡してください。」

英雄は銃や弾薬などを小さな戦士に渡すと、王女は杖の先を地に打って、言った。

「捨てられたものは、捨てたものへと報いる刃となり、彼らを討つ剣となれ。」

小さな戦士は、声に応じるように、形を変えて、英雄を包むように移動した。

一度すべてが砕かれ、英雄の体を覆うように、新たな備えが姿をあらわした。

腕や足には、堅い装甲、両手には、それぞれ銃と剣、ほかにも背や胸にも備えがつけられた。

王女は言った。

「私の読んだ方、私の憧れた方、どうぞ私の力となってください。」

英雄は笑って答えた。

「我が身は、その方に救われたいのち、元よりあなたに仕えるために用いるため、今まで永らえていたのです。

その方の語られた通り、我が身をその子のために使いましょう。」

王女も笑い、正面にいる荒れ狂う大蛇を見て、杖を握りしめた。

その方は言った。

「あらゆるものを用いなさい。わたしの与えたもので捨てるべきものは何一つない。

内にある希望を絶やしてはならない、それはわたしへと結びつく鍵なのだから。」

その方は、ご自身の仕事をしつつ、ことばを語られた。

その日、丘の上に二本の杖があった。

それらは主権をあらわし、一つは慈愛、一つは裁きについてであった。

それらは同じ方によって立てられ、同じ方によって扱われる。

その御手はやさしく、強く、すべてを治めるものであった。

その方は、杖をご自分の子に与えられた。

子は親を見て学び、親がしたこと以外にはなにもせず、いつも親に目を注いで、期待を伴った目で、見つめていた。

杖を作り、それを与えた方は、子を導き、子の手を引いて、ご自分の用意した道をともに歩いて。

子にすべきこと、知るべき、得るべき力を、実践の中で教えられた。

また、休むべき時には、子を懐へと招き入れ、その中で、御口から語られたことばを、子に聞かせた。

目で見るところからでなく、目に見えないところから、すでに語られたところから、学びなさい。

我が子よ。あなたの息が続く時は短い。しかし、息が取り去られても続くものがある。

それを見出し、しっかりと掴んでいなさい。

子は、父の顔を見て、注がれる言葉を受け取った。

そして、与えられた器にそれを満たした。

子は子に伝え、ともに父を賛美して言った。

「あなたの御名はほむべきかな。

私たちはいつまでも、あなたのことを後の子たちに語り継げましょう。」