その1

その方は言った。

「町々にある呪いは砕かれた。

これから、王都に向かい、その根を砕く。

あなたがたは心していなさい。」

その方はみんなを車に乗せて、幼い子たちに別れを告げ、町を出ていった。

少女たちが王都のある方向を見ると、黒い雲が広がっていた。

その方は言った。

「なんでも豊かであればいいのではない。

流さなければ、どんなに高価なものでもさびがつき、風が吹けば崩れてしまうだろう。

また、食物であれば、その麗しさが腐りはてて、食べられなくなってしまう。

あなたがたの父は、必要に応じて満たしてくださる。

だから、あなたがたも、不要なものは捨て、必要に応じて流し、また、求めなさい。」

都に向かう途中、その方は本を開き、言われた。

「これから先、あなたがたは何があっても、自分の向かう道を外れないようにしなさい。」

すると、その方の開いた本は光を放ち、羊たちを包むほどに大きくなって、あたりを満たしていった。

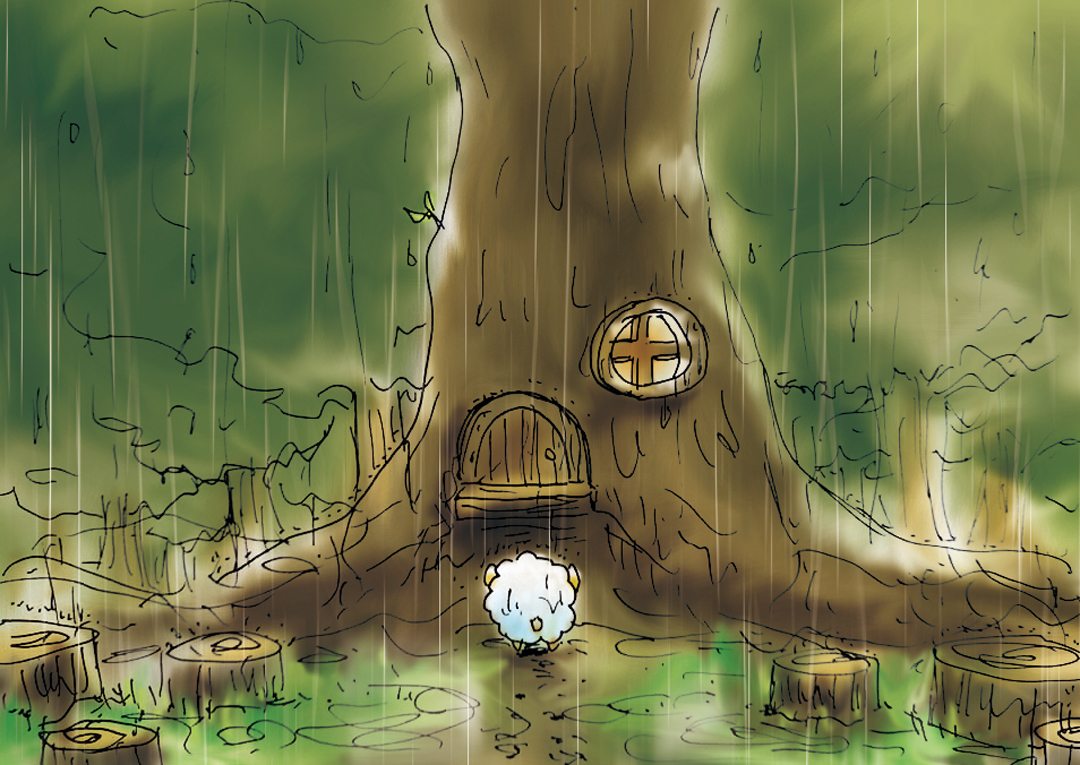

羊は目を瞑り、次に目を開けたときには、車の中ではなかった。

それどころか、向かっていたはずの王都が、あたりを見回しても全く見えなかった。

ここはどこなのだろうか。

羊はそんなことを考えつつ、「めえ。」と鳴いた。

「大丈夫だよ、もふもふ。」

羊はびっくりして、声の聞こえた方向を見た。

そこには、かつて本の中に行ったときに出会った男の子、羊自身の影だった子だった。

男の子は羊が自分のことを信じられないものを見るような目で見ているのに気付いた。

男の子は、羊を抱きしめて言った。

「大丈夫、前みたいに傷つけたりしないからさ。」

男の子は笑って羊を抱き続けていた。

その方は言った。

「まず、自分の心の内から、影を除き去りなさい。

敵の足掛かりとならないために。」

昔、地に這うものは人に言った。

「私はあなたを愛しています。」と。

しかし、人は地を這うものの目が、空っぽの土の器を覗いているようであるのを見て、答えた。

「それは、愛ではない。

あなたは私を愛することはできない。」

地に這うものは、なおも続けた。

「こんなに慕っていますのに、どうしてこちらをみてくださらないのですか。」

人は答えた。

「おまえの中に、光がない、おまえは光を求めず、隠れるための穴を求めている。

どうしておまえとともに焼かれてよいものか。」

地を這うものは、考えをめぐらし、そして、人からとられたものに目を向けて、そのものにも口を開いた。

「あなたの欠けているところを満たすものを、食べてみたいとは思いませんか。」

男の子は、羊とともに、どこへ向かうでもなく歩いていた。

男の子は言った。

「気づいたら、ぼくも君もここにいて、びっくりしたけど、こうして顔を合わせることができてよかったよ。」

羊は、何が起きているのかが全く分からず、頭の中をぐるぐるとめぐっていて、

「めえ。」とだけ鳴いた。

空に日も月もなく、星くずだけが、きらきらと輝いていた。

男の子は言った。

「星がきれいだねー。」

羊もそれを聞いて見上げると、暗い中に星は輝き、空が落ちてきそうな感じがした。

その2

昔、二人の妻がいた。

一人は子はあるが、愛されないもの。

もう一人は子がないが、愛されているもの。

彼女たちは互いにないものを見て、いがみ合い、しばしば争っていた。

その目には、ただ無いように見えるものだけが映っていて、自分にあるものはなかった。

ある日、一人目の妻の子が、母に果実を差し出した。

それは惑わす香りを放っていて、一人目の妻は、それを持ってもう片方の妻に声をかけた。

「あなたのいるところを、この果実と取り替えませんか。」

羊は夜空を見上げて、身を震わせた。

それを見た男の子は、羊を抱きしめて言った。

「大丈夫、怖くないよ。

僕がいるから、大丈夫だよ。」

男の子は、ゆっくりと優しく羊に語り掛けた。

それは、自分にも言い聞かせるように、目を閉じて語っていた。

羊は次第に安らぎ、震えはおさまっていった。

そして、羊は思った。

ここはどこなのだろうか、どうすれば、もとのところへと帰れるのだろうか。

男の子も知っている様子ではないし、どうしようか。

羊が考えをめぐらせていると、遠くの地上で、光の揺れるのを見た。

羊は「めえ。」と鳴き、その方向へと進みだした。

男の子は羊を見て、その先にあるものに気付き、にっこり笑って、羊を追いかけた。

その光は、ランプだった。

何者かの持っているランプが、歩くにつれて、揺れ動き地の上を進んでいたのだった。

男の子はランプの持ち主に声をかけた。

「こんばんはー、あなたはだあれ?」

何者かは、足を止めると、男の子と羊を見た。

その目は鋭く、頭まで衣を被っているので、それ以外は見えなかったが、笑っている風ではなかった。

そのものは、顔を進んでいる方へ向け、また歩き出した。

男の子は、なおも問い続けた。

「あなたは何をしているの、どこへ向かっているの、ねえねえ。」

男の子はランプの持ち主の周りをぐるぐると回り、遊んでいるようだった。

羊は少しおどおどしながら、何も答えないランプの持ち主に遅れないように、後をついて行った。

その道は、明るくはなかった。

その道の先には、夢はなかった。

ただあるのは、心に浮かんでは捨てられた、不要なもの。星くずのたまり場のような、決して光ることのないものたちが、ためられているところだった。

ランプの持ち主は、定期的に、その場所へ行って、たまったゴミを捨てていた。

昔、羊飼いは、自分の飼っている羊に鍵を与えられた。

羊飼いは言った。

「これをもって、あなたの仲間を連れて、わたしの元へ来なさい。

あなたのはぐれてしまった仲間を見つけ出して、ここに戻ってきなさい。

あなたにはわたしの声がわかるから、どんなに遠くへ行っても、わたしが呼びかければ、戻ってこれるだろう。

しかし、いま迷っているものたちは、まだわたしを知らない。

だから、あなたに与えた鍵を持って、出ていきなさい。

見つけたら、近寄って抱いてあげなさい。

ここは暗く、恐ろしい場所だから、きっとおびえているだろう。

安心させてあげたら、ここに連れてきなさい。

大丈夫、行くべき道は、この鍵が示してくれるから。」

羊飼いは、笑って羊を送り出した。

その3

羊と男の子は、ランプの持ち主について行って、その行先であるゴミ捨て場のようなところへときた。

近くに看板があり、そこには、心の残骸置き場、と書いてあった。

羊は、それを見て首を傾げた。

ここは、心の中なのだろうか。

男の子は珍しいものがたくさんあるので、走り回り、がらくたを拾っては、見つめていた。

そして、その中に、一冊の本が捨てられているのを見つけた。

男の子は走って羊のところへ本を持ってきた。

男の子は笑顔で羊に言った。

「この本読んでー。」

羊は「めえ。」と鳴いて、本を読みやすくするために、周囲を照らそうと、花を輝かせた。

羊から生えた花はぼんやりと光を放ち、あたりは明るくなった。

その本にはこう書いてあった。

すべてを創られた方は、その被造物一つ一つに、成すべきこと、進むべき道へと導くための種を蒔かれた。

それは、心に初めに蒔かれたものであって、ほかに何も持っていない心は、喜んでこれを受け入れた。

種は時期が来るまで、決して芽を出さなかった。

日に焼けて枯れないように、汚れたものに汚染されないように、

種は、自らが欲する道、そのそばに流れる水を求めて、被造物を導いた。

それ故、被造物は、無意識にその道へと訪れ、そこに流れる水を飲み、やがて種が発芽する。

それは鍵である。

それを持って、出てきなさい。

それは、自分の行くべきところを明確にする。

それ以外のものに引かれないように、不義を断つ剣でもある。

あなたは鍵を握りしめて、ここから出てきなさい。

しかし、世はそれを発芽させぬように、あらゆるごみを投げ込んだ。

それは、汚れたものが近くにあれば、種が発芽しないことを知っていたからである。

こうして種は、殻をまとったまま、長い年月を過ごしてしまうことがあった。

種は、ごみの山に埋もれて、決して自分を明かさず、自身の目的が汚されないように、守るだけであった。

ここは、心のごみ捨て場である。

ごみは、焼き尽くさねば、灰とはならない。

その方は、火を持って、その殻を不要なものとともに焼き尽くされ、本来の姿へと成長させてくださる。

その方は語った。

「あなたは、あなたのすべきこと、その道に歩むための鍵をもって、わたしの元へ帰ってきなさい。」

羊が読み終えると、男の子は首を傾けた。

「ここって、心のごみ捨て場なの?

この中に、帰るための鍵があるの?」

男の子は、ごみの積まれた山を見た。

それは、男の子の何倍、何十倍も大きく、それが視界いっぱいに広がっていた。

羊は、どれくらいの時間と労力が必要だろうかと思ったが、すぐに頭がいっぱいになり考えるのをやめた。

男の子は山をじっと見つめると、引き返そうとしているランプの持ち主に気付き、後ろから飛びついた。

「ねえねえ、君も一緒にこの中から宝を見つけ出そうよ。」

ランプの持ち主は驚き、男の子を振りほどこうとした。

男の子は離れまいとランプの持ち主の衣を掴んだ。

その拍子に、ランプの持ち主のかぶっていた部分が外れて、その頭があらわになった。

男の子は、その様子を見て、叫んだ。

「もふもふが増えたー。」

羊はランプの持ち主と男の子の方を見た。

そこには、頭から三角の耳を生やした、狼の顔の人物が立っていた。

その4

羊は狼顔の人を見ると、驚き震えた。

狼の人はランプを持ち直すと、男の子を見た。

男の子は、笑顔で狼の人の方へと近づき、笑ってその衣を撫でた。

「もふもふ、君ももふもふだったんだねえ。」

狼の人は、男の子を見つめ、口を開いた。

「わふ。」

狼の人は、びっくりして口に手を当てた。

「わふわふ。」

そして、何度も口を開いては、鳴いていた。

狼の人を見た男の子は笑って、「わふわふ。」と真似をし始めた。

そんな様子を見ていた羊は、震えがおさまり、首を傾けた。

昔の自分にそっくりだったからだ。

狼の人は、いままで一人で、ここら一帯のごみを、この場所に運んでいて、ほかに人は見ていないという。

そして、男の子たちが、初めて出会った人物であって、こうして口を開くのも初めてで、自分が男の子のように話せないことに、今気づいたらしい。

狼の人はしゃがんで、羊を見つめた。

羊は見つめ返し「めえ。」と鳴いた。

男の子は、狼の頭を撫でて言った。

大丈夫だよ、ぼくたちには、何を言いたいのかわかるから。

羊と狼

羊は預言者の弟子であった。

変化に非常に敏感で、脆弱であった。

食欲が旺盛で、食べているものの味が悪くても、食べつくしてしまう。

草の葉がなくなり、根だけになっても、根まで食べつくし、再び生えることのないようにしてしまう。

羊飼いの声を聞き分け、それ以外のものについていくことがない。

それ以外のものに対しては、基本逃げる。

書き記すための本と筆を羊飼いからもらっている。

狼は奈落の底にいたもの。

暗闇の中を徘徊し、ゴミを集めては、ゴミ捨て場に捨てに行く。

自分の縄張りを清掃している。

あたりがくらいため、狼の火のランプを携帯している。

その火は、地の底の火であって、鉱物を産出するものだった。

臆病で、他との接触は避ける。

狼は、長く口を閉ざしていたため、犬のような鳴き声しか、口にすることができない。

本来、群れで行動する生き物で、群れの統率に敏感であるはずだが、この狼は一人でいた時期が長く、他との関係が築けない。

また、自分も群れの中で行動することができない。

その代わりに、本来孤独であれば生きることのできないはずだが、一匹でも生存できるように適応した。

鼻がよく、目も羊よりは優れている。

狼は羊が自分を恐れていることを知っているので、話しかけることはない。

羊は狼を恐れているが、狼の持っているランプが、以前行ったことのある町、火の町の山から燃え出た地の底の獣の火であることを知っているので、興味を示している。)

その5

狼は夢を見ていた。

狼は切り離されたものだった。

周りには狼と似たようなものたちがいた。

狼は彼らに合わせようとし、彼らと同じようになろうとしたが、狼は彼らのようになることはできず、自分を偽ることができなかった。

彼らは羊の皮を被り、それを持って肉を探しに野を歩き回っていたが、

狼は羊の皮を被ることができず、被ったとしても、それを嫌い、すぐに離れた。

彼らは狼の話すこと、使う言葉が普通のものと違い、狼自身が周りのものに対して線を引いているのを知って、深く関わることをしなかった。

狼自身も、孤独は感じたが、彼らと深く関わることに恐れを感じ、それ以上進むことができなかった。

狼は気付いたら、一人で立っていた。

そこは道であったが、周りには何もなく。

ただ自分の周りには役に立たないゴミしかないことに気づいた。

狼は、自分のいるところを広げるために、ゴミを拾い、捨てる場所を探しにさまよった。

ようやく見つけた捨て場には、すでにゴミが山のようにあった。

狼に取っても、それらは価値のないものとして目に映ったので、持っていたゴミをそこに捨て、これからもそうしようと決めた。

狼はゴミを捨てるための、その道を行き来するようになった。

周りには何も見えず、他のものにも会うことがなかったが、

狼は心に責められることがなかったので、ゴミを捨てることを続けた。

その道を歩いている時、ふと空を見上げた。

長いこと夜闇に包まれていた道で、ただ一つの明かりとして、星くずが散らばっていた。

月も日もなく、その光は地を照らすには不十分であったが、

光に憧れを持っていた狼にとっては、どれも宝のように感じた。

それと同時に、決して手の届くことのないものとして、天に輝いていて。

気持ちを沈める原因でもあった。

ある時、ゴミを捨てに歩いている時、空の星の様子が、いつもと違うことに気づいた。

それは、ひときわ大きく輝いていて、まるでこちらに注意を促すかのように、瞬いていた。

その星は初めはゆっくりと動き出し、その輝きは軌跡を尾のようにまとって、真っ暗な夜空に道筋を描いていた。

道から少し離れたところ、狼の向かう先にその星は落ちた。

すると、その光は弾けて、狼の目をさすほどだったので、狼は目を瞑った。

しばらく痛みが引くまで目を開けられずにいたが、治って目を開いてみると。

その方向には、何もないようだった。

狼はその方向になにが落ちたのかを見に行こうとしたが、自分が行き来していた道を離れることを恐れて。

それ以上、落ちたもののことを考えるのをやめて、いつもどおりにゴミを捨ているために、ゴミ捨場に向かうことにした。

その光は、目をさますには十分なもので、目をおおっていたもの、夢の中に引きずり込み、

現実を見ることのないように、自分の世界にとどまらせ、本来すべきことからそらすためにおおわれていた幕を、

その剣は引き裂いた。

それは、自分を生んだ方を見ることができるようにするためであって、一つの犠牲の上に成り立っていた。

その犠牲は、父の前で喜ばれ、その香りは、憤りをなだめるものだった。

誰が天から地に降っただろうか。

誰が自らの冠を砕き、その中にあるいのちを捨ててまで、貧しいものを高く引き上げるものがいただろうか。

彼は、自分の持っていたものを惜しむことなく、自分に与えられたものたちに施したので、

のちに彼は高く引き上げられ、その子たち、自分に与えられた盃が祝福されるのを見た。

それは、自分の与えた冠が、暗きところにあって輝き、父の言葉によって、闇の中から光が照り出でたように、

その子らのうちにあって、世々、代々にわたって増し加えられ、

昔語られたように、多くの王たちが、その冠を受け継いだ。

その故に、地の上から注がれ、流れてきた光が、たとえ未来の自分のものだったとしても、

暗闇に歩むものにとっては、希望の光であり、その中に熱が注ぎ込まれるのを感じるのだった。

これは、狼だった羊の話。

燃える火に苛まれて、正しいことを知らず、ただ自分の目に見えて良いと思うことを、ただ自分の中だけで語り、決してそれを行うことがなかった者の、救いに至った話。

その6

狼は、羊を見た。

その毛は柔らかく、その瞳には光が宿っているように見えた。

その声は、自分と同じく人の言葉を介さないが、それでも、今自分が語っていることばよりも、言葉として成しているように感じていた。

あの者を食えば、自分も同じようになれるだろうか。

しかし、狼はそれを実行することはなく、その気も起こさなかった。

羊は、狼をちらりと見た。

その目は、光を知らず、ただ光に憧れているように感じた。

その目には、夜空の星の光が写り、まだ汚されておらず、鏡のように透き通っていた。

それは、貝の中に隠された黒い真珠のようで、深淵に落とされた真珠のようだった。

その毛はある程度の環境に耐えることができるであろう、しっかりとしたもので、

そのしなやかに流れる毛に、美しさを感じた。

ふと、羊は狼の持っているランプに目を向けた。

それは、かつて熱風の吹き荒れる町に行った時に、その方からもらったランプのようだった。

その中の灯りである火は、まるで獣のような形をしていて、ゆらゆらと踊っているように見えた。

羊は、そのランプをじっと見つめていると、狼は羊の顔を見つめ返し、何を見ているのかと探ろうとした。

狼に見つめ返された羊は、びっくりして、男の子の後ろに隠れた。

男の子は羊の頭を撫でて、笑った。

羊は男の子の後ろから狼を覗き「めえ。」と鳴いた。

羊は、狼と男の子に、ゴミの山の中から、鍵を探そう、と伝えようとした。

男の子と狼はそれを聞いて頷いた。

狼は帰ろうとしていたが、羊が狼の持つランプに興味を持ったように、狼も羊とその花とに興味を持った。

狼の目には、どうして花が淡く輝いているのか、不思議に感じたからだ。

男の子は、ゴミの山に駆け出して、その中に飛び込んだ。

ゴミは空に散らされ、あたりに飛び散った。

羊と狼はその様子を見て呆然としていたが、二人は互いに顔を見合い、ゴミの山の方へと歩き出した。

地に落ちた者たちは言った。

「人に夢を見させ、人の役割を私たちが取ってしまおう。

人のするべき行いを、私たちが担い、私たちが地を支配しよう。」

彼らは、自分たちが地に落ちた故に、堕落させる方法を人よりも心得ていた。

彼らは狡猾で、その行いには愛がなく、見せかけだけのものならば、義のみつかいのようであった。

しかし、それは神のためではなく、人のためではなかった。

彼らは、今は暗闇にいる人々に、夢を差し出して言った。

「これはあなたには甘く、その舌を喜ばせる蜜のようだ。

あなたはこれを求めているのだろう。

さあ、これを受け取り、しっかりと味わいなさい。

これはあなたの口に甘く、あなたはこれをもっと求める事になるだろう。」

しかし、それには種がなかった。

その実には、子孫を残すすべがなかった。

それ故に、食べても身篭らず、ただ次を求める欲求だけを与えた。

それは燃え盛る火のように、闇に潜むヒルのように、飽きる事を知らない。

それは、実を結ぶ事から遠ざけるための鎖であって、本来人が受け取るべき祝福と引き換えに、地を這う者たちに与えられたものだった。

それを食べたものたちは、はじめは喜んだが、身ごもって産むのは風であって、すぐにどこへ行くのかわからなくなるものばかりであった。

それを食べた舌は、麻痺する、正しく話す事が出来なくなり、ものの味を味わう事が出来なくなっていく。

それ故、祝福された食物と、ちりとの区別もつかなくなり、やがて自分自身の肉を食べても気づかなくなる。

それを見た方は、これを嘆いた。

「本当にあなたがたの腹を満たす者を、わたしは代価なしで、あなたがたに与える。

わたしのところに来なさい。

渇いているならば、わたしが水を飲ませてあげよう。」

しかし、その声を聞く者はなかった。

ここは、ゴミ捨場、地に落ちた者たちが与えた夢の残骸。

また、私たちの父が、子らに与えようとして、それが叶わなかった夢の欠片。

羊たちは、それに手を伸ばし、それを選り分けていった。

羊たちが読んだ本に出てくる、自分に与えられた鍵を探すために。

その7

男の子は、はじめは物珍しそうに、ゴミを見つめていたが、時が経つにつれて、ただ散らすだけになっていった。

羊と狼も、時が流れるにつれ、疲れを感じ、動かす手も鈍くなっていった。

きよき油はさびを落とし、その古びた四肢を動かすように、助けるだろう。

油注がれたものは、決して死を見ることはなく、あなたによってこれは強められる。

世に捨てられたものたちは、ただ天を仰ぎ見て、あなたを求めた。

あなたは彼らを哀れまれ、あなたの油を注がれ、あなたのことばによって養われ、

彼らは他のものとは違うものを食べたが、彼らは他のものよりも肥え、あなたによって元気づいた。

彼らには恐れがなく、あなたの愛のともしびが、彼らの灯りとなった。

世は彼らが立ち上がったのを見ると、彼らに夢を差し出した。

再び立ち上がることの無いように、本来すべきことをしないように。

しかし、彼らは、自分たちの内からこぼれる光によって、夢と言われて差し出されているものが、

ただむなしく消え去っていくのを見た。

彼らは、口でそれを宣言し、実を結ばぬものを退けて、内に宿された、植えられた熱意によって、

歩むべき道を踏み出した。

彼らは、かつての自分と同じものたちを、彼らを救った方のことばによって引き上げ、

同じ熱意を、同じものたちに吹き込んだ。

それは力あることばであって、私たちを支えてくださる方の証である。

羊は、疲労しているはずだったが、その目は輝いていた。

羊に植えられている花のように、柔らかな光が宿っていた。

確かに手の動きは鈍っていたが、それでも、一つ一つ、不要なものを取り除き、ただ自分に与えられた宝を見つけるために、

その両手は探し求めていた。

その様子を、狼は見た。

狼は、初めから探し当てるつもりではなかった。

皆が諦めて地に転がるだろう、そう思っていた。

そうすれば、自分はいままでどおりに、この道にあるごみを拾い、ここに持ってくるだろう、と。

しかし、目の前にいる、自分よりも弱いものは、その様子が見えなかった。

その底が見えなかった。

それは、深淵を覗くようなものではなく、果てしない大空をつかさどる、光の先を見るようなものだった。

それはまぶしく、すぐに目をそらしてしまいそうになるが。

その姿は、狼が求めていたものだった。

狼は夢を見ていた。

孤独なものでも、実を結ぶことを。

狼は、羊の花を見た。

それは、身ごもるための香りを放っていて、種を宿すことを求めていた。

花を養う方が、これに目を留めるならば。

花は蜜を受けて、実を結ぶだろう。

また、羊自身を見た。

羊は白く、汚れのない衣をまとい、自分の身を包むそれとは、全く違うものだった。

自分は、汚れをいとわず、むしろ好んでその中に佇み、灰をもって自らを彩った。

自らの行いは、汚れた衣であって、それは、自分の手では拭い去ることはできなかった。

なぜなら、自分自身がその中にいて、きよきものに触れることができないからだ。

狼は、自分の末路を知っていた。

自分はこのまま、力尽きて、このチリの一つとなるだろう。

また、ほかのものたち、群れのものたちと違い、もっと惨めな終わりとなるだろう。

私の手は汚れていて、何も生み出すことはできない。

私の心は汚れていて、何も見ることはできない。

私は生まれない方が良かったのか。

その方が良いのなら、どうしてここにいるのか。

狼は、羊たちと出会って、その光を見て、自分の姿をようやく知ることができた。

それは、捨てられたもののようで、みなしごの一人のようだった。

私の枝は継がれることなく、いまここで朽ち果てよう。

私の魂は、行き場もなく、尽きるだろう。

もしも、あの花のように、実を結ぶために生まれていれば。

その8

すると、一つの声がした。

「あなたは、種を蒔いて、それを豊かに刈り取るものとなる気はないか。

わたしは、あなたを造ったもの、あなたをここに植えたものである。

いま、あなたのおおいを取り除こう。

あなたの目は黒く、澄んでいる。

あなたは物事をはっきりと見ることができるだろう。

わたしはいま、あなたが折った花を、あなたの前に置こう。

あなたの花は、あなたに与えた花は、まだ枯れていない。

わたしが枯れさせない。

その役目をまっとうするまでは、、わたしが匿い、これを養う。

あなたに与えられた、内なる宝を引き上げよ。

これを取り出し、わたしの前に捧げてみよ。

あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからだ。

あなたの心を傷つけてはならない。それは痛んでいやしにくい。

あなたの心を汚してはならない。それはいずれあなた自身を引き裂くものとなるだろう。

心の影に潜むものに注意せよ。それを照らし、中にいるものをあぶり出せ。

そのものは、あなたを悩ますものであって、あなたに語りかける。

そのもののことばを捨て去り、そのものを追い出しなさい。

あなたはそのもののことばを自分のものとして受け取ってはならない。

それはあなたの心から出たことではないからだ。

その汚れた言葉を、口にしてもならない。それはあなたが望んでいることではなく、あなたのすべきことではないからだ。

我がうちにいるものよ。あなたの心をわたしにゆだねよ。

わたしは、あなたの心を、高価な反物を手に取るように、それを広げ、

痛んだところをいたわり、これを哀れんで破れを取り去ろう。

わたしの声を聞きなさい。わきまえのない愛し子よ。

あなたは自分の牙で、自分の肉を食い割くことができるのか。

ならばしてみよ。あなたはそれで死ぬことができるのならば。

あなたは獣ではない、どれほどに汚れようと、あなたは獣になることはできない。

あなたは自分自身を知らない獣などではない。

わきまえのないものが死ぬ時、そのものは自分が獣だと悟るだろう。

しかしあなたはわたしの子である。わたしの望んだ喜びである。

わたしの目を麗すものよ。わたしのことばに耳を傾けよ。」

狼は、その声を聞いた。

それを耳にした時、持っていたランプを地に落とした。

その火は燃え広がり、狼を包んで焼いた。

その9

全てを創られた方の怒りは漏れ、この地とその上にある天と、その中に住むすべての生き物を焼いた。

そして、ご自分の選ばれた者、永遠にふさわしくつくられた被造物以外は、焼き払われた。

いまはそのときではなくとも、それにふさわしく作り変えられるために、今日も、その方の火で焼かれるものがある。

それは精錬するためのものであって、不純物を焼き払い、練られるものから、かなかすを取り除くためのものだ。

その方は言った。

「我が子よ、わたしのことばを聞きなさい。」

そして、狼はそのことばを聞き、それに含まれた愛を受け取った。

狼にとって、そのことばは要塞を打ち砕く剣であって、自分の心に巣食う思い違いを完全に破壊するに至る力であった。

狼は、火に焼かれながら言った。

「ああ、これでようやく救われる。」

羊は、隣で燃える狼に気付き、びっくりして、距離を取った。

すると、その火は勢いを増して燃え上がり、あたりのものをも燃やし始めた。

男の子もごみの山から顔を出すと、目を輝かせて言った。

「おー、火だ、ぼくたちの思いを焼いた火だ。」

羊は男の子に気付くとすぐに近づいて、男の子を連れて、ごみの山から離れた。

狼を燃やしている火はますます大きくなり、ごみの山に燃え移り、端から燃やしていった。

火はまるで、略奪した獲物を選り分ける狼のような姿となって、不要なものを焦がして灰にしていった。

燃える狼は目当てのものがないと見るや否や、ごみの山を駆け回りはじめた。

その火は端々に燃え移り、あっという間に火の山となった。

炎は高く昇っていき、空まで焼き尽くしそうな勢いだった。

まるで、夕陽のように、あたりを照らし、すべてそこにあるものを飲み込んでいった。

「見よ、罪は焼かれあなたから離れ去った。

いま、わたしのものを組み合わせ、わたしの言い送った事を成し遂げよう。

起きなさい、わたしの子よ。」

狼は、火の中から、天から伸べられた右の手を見た。

それは白く輝き、まるで真鍮(しんちゅう)のようであった。

その手は力強く狼、焼かれた獣を引き上げ、古い衣から引き揚げられた。

あとに残ったものはみな焼かれて、すべて灰となった。

羊は、燃えてちりに帰っていくごみの山を眺めていた。

炎は、ごみが焼けて形を失っていくと、その勢いを弱くしていった。

焼き尽くして、燃やすものがなくなったからである。

羊は、その中、燃える火の中に、きらきらと輝く小さなものを発見した。

それは、黒々としたものの中でも、しっかりと光を携えて、手に取るものを待ち望んでいた。

男の子は、空を見て言った。

「もうすぐ夜明けだね。」

羊も空を見た。

炎が強く、いままではわからなかったが、地平の向こうは、うっすらと白くなりはじめていた。

曙をもたらす剣、暁天の星を払う力ある腕。

それは、昼をつかさどるものと夜をつかさどるものに命じて、そのときを定め、日々呼び出される方の、勇士としての姿だった。

その10

少女は、月を見上げていた。

一つだけ大きく輝く、夜を司るもの。

その光は柔らかく地面を照らし、少女は行くあてもなくさまよい歩いた。

ひとりで歩く様子は、自分を守るため、自分の信じるものを守るために、すべてを捨てた夜のようだった。

その方に出会い、慰められてからは、ひとりになることなく、寂しい思いをすることもなかった。

少しの間離れたとしても、すぐに会うことができる、その確信があった。

しかし、いまは、この地の下には、自分以外にはいないのではないかと思うほどに、静寂に包まれ、

草や石すらなく、砂原だけが続いていた。

まるで、今まで隠して見ないふりをしていた自分の心のようで、それに気づいた時、虚しさに満たされた。

いまは私の光であった方がいない。いまは私の羊がいない。いまは、私の写し鏡のような女の子がいない。

少女が歩くたび、虚しさとともに、どれだけ満たされていたのかを痛感した。

自分の世界はこんなにも暗く感じるのか。自分の心はこんなにも空っぽなのか。いつも満たされていたと思っていたのに、

離れてしまえば、すぐに影で満ちるのか。

「麦を集めて蔵に納めよ、我らの父の御蔵に。」

ふと、少女の口から歌がこぼれた。

そして、ハッとした。

どんなに辛くても、満たされることを望み、それを得たのではないか。

たとえ、顔が見えなくとも、姿が目に映らぬとも、その方はともにいて、うちに住んでくださる。

その方を通じて、私の兄弟、姉妹はつながっているのではないか。

「そうだ、お前は決してひとりになることはない。

わたしの愛する子よ。わたしの喜び、花嫁よ。

わたしはあなたをわたしのうちに招き入れた、だから、笑っていておくれ。」

少女は、頭を撫でられる感じがした。

目には何も見えなかったが、確かに実感のある、暖かな手だった。

少女は少し涙をこぼしたが、笑ってその手を取るように自分の手を動かし、そして、胸のところへと導いた。

「私はあなたを、心から受け入れます。私の旦那様。」

すると、少女の周りを光の粒が包んでいき、少女は後ろから抱きしめられるような感じがした。

「わたしも、あなたを決して離しはしない。」

その声は、耳のそばで、はっきりと聞こえた。

「わふーん。」

遠くから、気の抜けるような、遠吠えのようなものが聞こえた。

少女はその方向を見つめた。

すると、その方向からこちらにまっすぐに近づくものがあった。

それは、光るなにかだった。

光るなにかは、近づくにつれ、少女はよくわからないものだとわかった。

それは、光の粒が集まって羊のような形をした何かだった。

光る羊は、少女の目の前まで来ると、くるりと向きを変え「めえ。」と鳴いた。

まるでついてこいというかのような対応に、少女は笑いつつ、そのあとについていった。

光る羊の後を歩いて行くと、空が明らかに速く動き、前から後ろへとながれているように見えた。

まるで夜明けを早めるかのように、天を伸べられた方が、御手を動かしているように感じた。

その11

風化した壁と柱、雪のように白く積もったほこり。そして、唯一の肉親であった、石のように動かない父。

柔らかな月の光が部屋に差し込み、固まった父を照らしているのを、王女は見つめていた。

部屋は寒く、心の温度まで下げるように感じた。

自分たちは、今から父に会うために、そして国を変えるために、王都に向かっていた。

しかし、いまは一人、まるで今まで抱え込んでいた不安に対峙しているような状況に、放り込まれていた。

もうここには、肉の人は住んではいない。

肉の心を持っている人は、とうの昔に死んでしまった。

石と泥によって王座は立てられ、その成すことは、レンガを積み上げるかのように、人を人と扱わず、

ただ自分たちを高く上げ、自分たちの名を上げるために、権威を用いていた。

泥を固めたものが、長く持つだろうか。そのような建物が、洪水の中で形を保つだろうか。

しかし、人々は考えもせず、自分たちの上に建てられた王に聞き従い、据えられた、曲がった道に付き従う。

王女は、この国、愛する民が、群れを伴って崖の終わりを目指しているように見えた。

そこには何の情熱もなく、感情もなく、ただ終わりを迎えるために、進んでいるように感じた。

そして、その群れの中で引かれる車に、自分たちが乗っているのを知っていた。

群れや車の動きは速く、降りることも、声をかけることもできなかった。

一度は、自分は救われ、光である方のそばにいることができた。

それは、暖かく、冷えていた心を和らげ、めんどりがひなのそばにいて、子の身をその翼で包むように、

王女は、その方に包まれ、その愛に養われた。

しかし、その間も、確実に、国は終わりに向かっていた。

昨日までいた町の本当の姿を見て、それを確信した。

自分だけが取り出されていて、何も変わってはいなかった。

父に会った時、彼は言うだろう。

よく帰ってきた、おまえも私たちと一つ心となって、進むべき道へ行こう。

しかし、その道は真っ直ぐではなく、先に光はない。

父は何を考えているのだろうか。

父は、いつからこんな風に変わってしまったのだろうか。

昔のように、暖かな心と行動とで、私や民を思ってくれていた父は、どこへ行ったのか。

皆が終わりを迎えるなら、今のように時が止まっていれば良いのに。

そうして、静かに朽ちていく方が、すぐに滅びるよりは、ずっと良いだろうに。

そう考え始めて、王女は思いとどまった。

これまでの町を見てきて感じたことを、王女は思い出した。

この国の町々は、確かに終わりに向かっていた。

しかし、それはことごとくその方によって生きる道へと変えられていった。

初めは弱り、苦しんでいたものたちも、その方とともにその地を去るときには、いのちに溢れた姿をしていた。

夢見るもののまやかしではなく、確かな希望と変革とを得た顔だった。

私たちは種を蒔いていた。

そしてその種たちは、その方が実をならせるまでに成長させてくださり、次の世代が生まれるのを、私たちは見てきた。

王女の目は、先ほどまでうつろだった瞳には、揺れる光が灯された。

ピキっという音が、部屋に響き渡たった。

王女は目を上げると、石のように固まった父の表面に、いくつもの亀裂が入っていた。

その数は、音が鳴るごとに増えていき、しまいに父は砕けてしまった。

土煙が舞い、王女は顔をおおった。

ある程度、ほこりが収まったのを確認すると、王女は、父のあった場所に、光に包まれた何かがあるのを見た。

それは、大きな翼を持っていて、身を包んでいた。

翼をもつ何かは、両翼を広げると、それらを折りたたみ、王女に声をかけた。

「王女様、いまあなたが心に巡らせていたことで気づいたでしょう。

あなたは、私よりも光である方を見て、その種がしっかりとあなたの胸の内に根付いている。

私は過行くものですが、あの方はそうではありません。

さあ、もう一度あの方の元へ行きましょう。」

王女は、見た目はわしのようだった彼の声が、英雄のものだと気付いた。

まるで、王都から助け出してくれた夜のようだった。

王女は、立ち上がると、光るわしの方へと進んでいき、ともに窓の方へと歩いて行った。

その12

羊は、燃え跡に近づき、きらきらと輝く何かを見に行った。

近づいて確認してみると、それは鍵のような形をしていた。

男の子は、それを見て、にっこりと笑った。

「もふもふは、今度も鍵を見つけたね。」

男の子は空を見上げると、目を細めて行った。

「ほら、みんなもここに来るみたいだ。

そろそろお別れの時間かな。

いや、違う、もっと深く一つになったから、ここも暗くはなくなった。

ぼくも、影じゃなくなっちゃうけど、君と一緒に生きることができるから、寂しくないよ。」

羊は、男の子の目を見つめ「めえ。」と鳴いた。

そして、男の子の見つめていた方向を見た。

すると、別々の道から、少女が光る獣に導かれて、王女が光る鳥に運ばれて来た。

三人は、集まると近づいて顔を見合わせた。

その目には輝きが宿り、空の星が瞬いているようだ。

少女は言った。

「少しの間だけ離れちゃったけど、もう遠くには行かない、自分の場所は、ここだから。」

王女も言った。

「目の前の絶望は、内に蒔かれた揺るがぬ希望で打ち砕きます。

闇は光に打ち勝たなかった。これは世のはじめからの基本原則ですから。」

羊は二人を見つめ「めえ。」と鳴いた。

「みんな、そろそろ時間だよ。」

三人は振り返ると、男の子が手に鍵を持って立っていた。

男の子は羊に鍵を渡すと、少し離れて立った。

すると、鍵は輝き、三人の前に大きな白い門が現れ、扉がゆっくりと開いた。

男の子と、その横に並ぶ光る獣と鳥は、三人がその扉に入るのを見つめていた。

三人は手をつなぎ、その向こうへと踏み出し、扉はゆっくりと閉じられていった。

男の子は、光る獣と鳥を抱きしめ、満面の笑みで言った。

「君たちもおかえりなさい。

ありがとう、大事な人たちを連れて来てくれて。」

獣と鳥は、小さい声で鳴き、やがてその光が解かれていって、空へと消えていった。

男の子は、天を仰ぎ、目に貯めた涙がこぼれぬようにしていたが、

頬を一筋伝ったとき、口を開いた。

「これで本当に終わり、いままでありがとう、ぼくのお父さん。」

そのことばが途切れたとき、男の子の姿もなくなっていた。

その13

あるところに、1つの影があった。

影はその主に服従し、自分の意思では何もすることがなかったが、

影はそれで幸せだと感じていた。

ある日、影の主の目から毒が入った。

それは世にありきたりなものだった。

その毒は、蛇のような形をして、影に語りかけた。

「あなたに蜜のように甘い果実をあげよう。

これを食べれば、あなたはあなたの主のようになれるだろう。」

影はその果実に興味を示し、それを受け取って口に運んだ。

その実を食すと、影はその主から離れ、自分の意のままに動くことができるようになった。

しかし、自分の主から離れたときから、光に当たると焼けるような苦しみが伴った。

そして、開いた目に映る世界は、とても自分一人では生きていけるものではなく、

影は暗闇の中、光の当たらない場所で暮らすようになった。

蛇が言ったことは全てではなかった、決して自分の主のようになることはなかった。

それどころか、関係が途切れて、離れてしまった。

元に戻りたいと願っても、決して届かぬようになってしまった。

目に移る世界は、毒に満ち溢れ、影は抵抗することもできずに、侵食されていった。

影は願った、もう一度1つになりたいと。

しかし、その声は聞かれることなく、日の目を見ることもなかった。

やがて、内に汚れた水である、世の思いが溜まっていき、心は曲がっていった。

次に自分の主に出会った時には、手をかけるほどに、その思いは淀んでいた。

しかし、その方は、影をあわれまれた。

「わたしの愛する子の一部であるあなたに、わたしの光を与えよう。

それは、あなたが以前食したような、偽善の実ではない。

その内には種が宿り、あなたの中で芽を出して実を結ぶに至るものである。

それは、あなたの主との繋がりを生み出し、そしてわたしとも繋がるようになる。

わたしは、あなたも愛しているんだよ。

だから、自分を影に過ぎないものと思わないで、自分に与えられた使命を果たしなさい。

あなたの家に帰るために。」

影は、自分の家の鍵を渡された。

影はそれに触る前に、自分の胸の内に、その鍵は落ちていった。

影は、それを見て、いまはまだ帰るときではない、これを大事に持っておこう、と思った。

時は流れ、影はいつのまにか、星空の下に座っていた。

隣を見ると、自分の主が寝ていた。

影は嬉しさをこらえきれずに、抱きしめようとしたが、自分の主には触れることができなかった。

それは、自分は影に過ぎず、自分の主の知る範囲でしか行動できないからだった。

しかしそれは、自分は自分の主と繋がっていることを示し、いまは触れられなくても、影は内に温かいものを感じた。

影とその主は、夜の空の下で、鍵を見つけた。

それは、影にとっても、影の主にとっても、帰るべき場所に帰るための鍵であった。

それは、影にとって、もう今までのように振る舞うことができないようになるための、鍵であった。

自分の輪郭がなくなり、もう一度、自分の主の元に帰るだけ。

今まで自分が願っていたことが、叶うだけ。

だから、最後は自分の手で飾りたい。

影は、自ら終わりを迎えるための鍵を、自分の主に渡した。

もうこうして、自分の主に触れることができなくなる。

もう、自分を自分として見てもらうことはなくなってしまう。

影は、内に溢れる熱いものを感じ、必死にそれを堪えて、自分の主と大切な人たちが、扉を通っていくのを見守った。

そして影は、自分のうちにあった、その方にいただいた光の種たちを抱きしめ、自分も目を閉じた。