藍色 その1

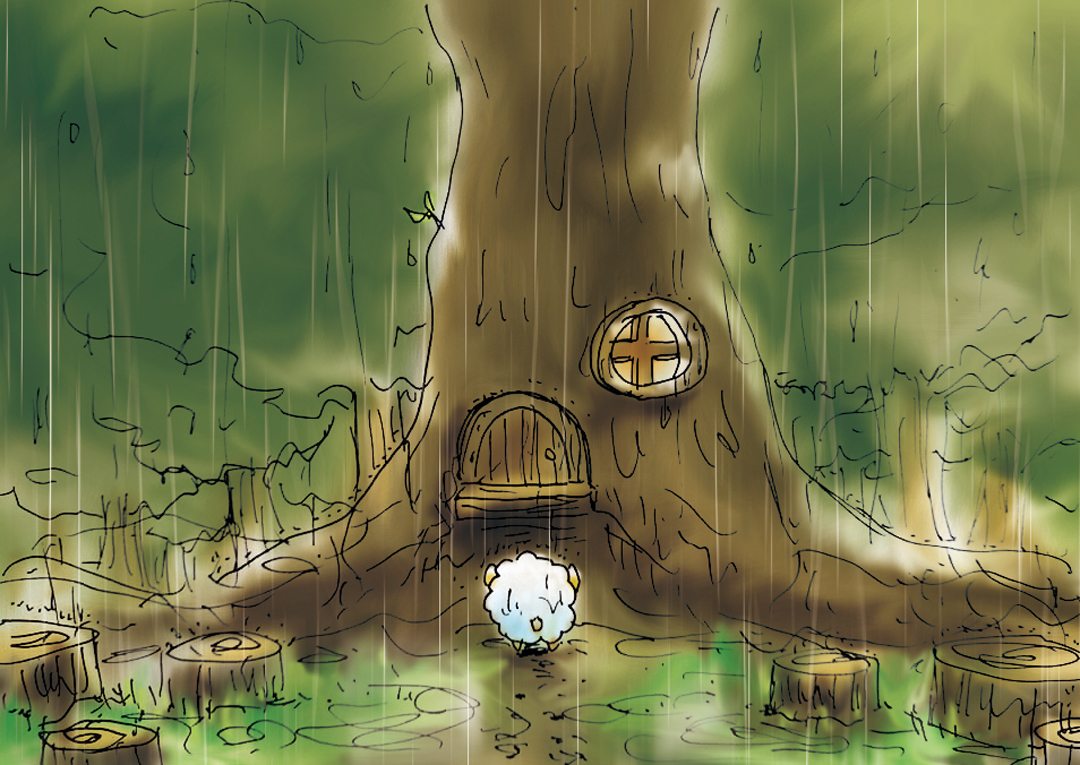

しばらく歩くと、岩の裂け目があらわれた。

男の子はそれを指して言った。

「ここから洞窟に入るんだー。」

羊たちは、そこから入ろうとしたが、灯りがないことに気付いた。

木を切ってきたとしても、火をつけることができないので、どうしたものかと考えた。

男の子はそんなこともお構いなしに、岩の裂け目に入っていった。

羊たちはそれ気づき、慌てて追いかけた。

すると、羊が背負っていた花は光を発してあたりを照らしていた。

男の子は羊たちの方を向いて。

「どうしたの?早く行こうよー。」

と二人に言った。

中に入っていくと、ひとりの人影が、座り込んでいた。

近づいてみると、漁師の格好をした人であった。

少女は、その人に話しかけた。

「どうしてこんなところに座っているの?」

漁師は答えた。

「私は、ここで釣りをしていたんだ。

何年も狙っていた、大物を釣りに。

しかし、そいつは逃げてしまった。どうやらここの池は、どこかにつながっていたようでね。

それで、途方に暮れていたんだ。」

少女は漁師に言った。

「それは、そんなに大切なものなの?」

漁師は答えた。

「そうだよ、あいつは俺の生きがいだった。

あれを釣るのが楽しみで、毎日生きていたんだ。

しかし、あいつはもうここにはいない。

夢がこの手の指から滑り落ち、

もう拾うことのできないくらいに深いところまで落ちたなら、

どうしてそれを救い上げることができようか。」

羊は、その人の近くへ行き、慰めようと寄り添った。

すると、背負っていた花が少し強く光った。

光に照らされて、漁師がいたところとその周囲が照らされた。

そこは深い青に染まった池だった。

光に反応して、池にいた魚たちが、漁師たちのところへ近づいてきた。

男の子は言った。

「君の言う大物じゃなくて、この魚たちでもいいんじゃないかな。

だって、君は漁師なんだから。魚ならいっぱいいるんだから。」

漁師は池の中を見た。

そこには、いままで見たことのなかった魚たち。

大物を狙っていた故に、見逃していたものたちが、そこにいた。

そのものたちは、光を反射してきらきらと輝いていた。

漁師は言った。

「そうだな、こいつらでも釣って生きていくことにするよ。

独りぼっちでどうすることもできなかったけど、君たちと話せて、また踏み出すことができそうだよ。

ありがとう。」

漁師は立ち上がって、竿を振り、池の方へ釣り糸を垂らした。

藍色 その2

男の子は羊に言った。

「さあ、その花に池の水を吸わせよう。そして、その花に色を付けよう。」

羊はうなずいて、花の根を池の水につけた。

花は水を吸い上げ、青色に少し染まった。

男の子はそれを見て満足そうに笑っていった。

「もっと、この洞窟の奥へ行ってみよう。

他にもなにかあるかもしれないから。」

少女と羊はうなずいて、男の子の後についていき、奥へ進んでいった。

あるところに生まれながらにして漁に召されたものがいた。

その人は生まれてから片時も釣り竿を離さないほどに、釣りのことが好きであった。

そして、いつも父から釣りのことを聞いて育った。

父は言った。

「ここには、わたしもまだ釣り上げたことのない、大きな魚がいるんだよ。

わたしは、それを釣るのを、あなたに託したいと思う。

わたしは釣り方や捌き方を教えて、あなたを育ててきた。

もうあなたは魚を釣ることができるまでに成長したから。

これからは、その竿を使って釣りをしなさい。

そして、あの大物を釣り上げてみなさい。」

そして、彼の父はいなくなってしまった。

もう父に会うことはできなくなったが、彼は悲しいとは思わず。

むしろ、いつかまた会えるときまでに大物を釣り上げて喜ばせようと思った。

彼は毎日大物を観察し、その動きや反応を学んでいき、竿を振って大物を釣るための技術や知恵を養っていった。

ある日、彼が池を見てみると、大物はいなくなっていた。

もしかしたら隠れているだけかもと思って待っていたが、その魚は一向にあらわれなかった。

(大物である魚は、子どもたちを養うために、影に潜んで暮らすようになっていた。)

彼は思った。

きっとこの池はどこかに通じていて、そこから外に出て行ったんだと。

もう自分は、その魚を釣り上げることはできなくなったんだと。

そこへ、人々がやってきて、彼の目をほかのところへ向けさせた。

彼は他にも魚がいることに気付き、それらを見てそれを釣り上げるのでもいいと考えた。

人々は去っていき、彼はそれら、ほかの魚を釣ることを考え始めた。

そうして、彼の心は、大物である魚から離れていきそうになった。

青色 その1

羊たちは、男の子を先頭にして、どんどん進んでいった。

すると、開けたところに出た。

下は水浸しで、天井も水で覆われた、不思議なところだった。

羊たちは、そこを見渡しながら進んでいくと、花の光が少し強く光り、全体が照らされた。

そこで初めて、奥に誰かが泣いていることに一行は気付いた。

そこは、上から下まで、淡い青の水が流れ、この空間を巡っていた。

まるで大空のように、透き通ったような色で、羊たちはまるで飛んでいるような気持ちになった。

少女は、奥で泣いている人のところへ行き、声をかけた。

「あなたはどうして泣いているの?大丈夫?」

その人は顔を上げて少女を見た。

その人は、少女よりも少し年を重ねたように見える女性だった。

その人は言った。

「私の愛する人が、私のせいで死んでしまったのです。

私の心は折れて、支えもなく、こうして泣き続けているのです。」

その女性の近くには、横たわっている男性がいた。

その人は剣を腰に帯びて、頭には冠があった。

そして、女性をよく見ると、足がひれのようになっていた。

これはいったいどういうことなのか。

羊は、「めえ。」と鳴いた。

女性はみんなが足の方を見ているのに気づき、答えていった。

「私は、汚れたものとして人々からつまはじきにされ、いつも水の波際に住んでいました。

食べるものは水の中に住む魚を得ることが出来ましたので、ことを得ましたが、

誰とも会うことを許されず、私は一人ぼっちでいました。

そしてある時、この方にであったのです。

この方は、長い間水につかっていたせいで、冷えてしまった足を温めてくださり、また、手を伸ばしても届かない陸の食べ物を食べさせてくださいました。

毎日私のところへ来てくださり、日常の話を聞かせてくださり、私の心を楽しませてくださいました。

私はこの男性に心を惹かれ、この身をゆだねたいと思うようになりました。

しかし、それは許されぬこと。汚れた身では、いまこうして施しを受けていることすら、禁じられているのに、

さらに願うことなど、到底かなうことではありませんでした。

それにもかかわらず、男性は、私の気持ちに応えようと、様々なことをしてくださいました。

私の心は、一層男性に傾き、日々締め付けられるような、それでいて心地よいようなものが続いていました。

ある日、私と男性が会っているところを、ほかの人に見られ、それを王のところへ告げるものがいたのです。

王は男性が私と会うことを許しませんでしたが、

男性はそれを拒み、自らの身分を捨ててでも、私とともにいると言われました。

この方は、王の息子であり、王子だったのです。

男性はすべてを捨て、私を連れ出して遠くのところで二人きりで過ごそうと言ってくださいました。

しかし、民もそれに反対し、とうとう男性を縛り上げて、水の中へ落としてしまったのです。

男性は息もできず、やがて力尽きてしまったのです。

私が気づいたときには、もう遅く、体は冷たくなっていました。

私はせめてもの償いにと、縛り上げているものをほどきましたが、そこで心は折れ、こうして泣くに至ったのです。」

それを聞き、羊と少女はことばを失った。

愛する人を失った女性を、どう慰めればいいのか、二人にはわからなかった。

青色 その2

羊は、「めえ。」と鳴いて、男性を背負い、女性を連れて、水の上ではなく、岸辺に男性を上げて、その近くに女性を導いた。

水の中よりも、朽ちるのが遅くなるかもしれないと思ったからであった。

男の子は、女性に話しかけた。

「だいじな人が死んじゃって、悲しいね。

でも大丈夫、同じように死んじゃったら、君もまたこの人と会うことが出来るから。

それまでの辛抱だよ。

また会ったときに、何を話そうかを考えてみれば、その苦しみの時もすぐに去ってしまうよ。

そうするのはどうかな?」

男の子は女性に笑顔を向けた。

女性はそれを見て、少しだけ笑って見せた。

「ありがとう、慰めてくれて。

そうね、いつか終わるいのちですもの。

そのときが来たら、なにをお話しするか、考えて過ごしてみるわ。

どうせ、ここには食べ物となる魚もいないし、すぐにおなかも減って、力もなくなっちゃうだろうから。

そのときまで、この人と一緒に……。」

男の子は、羊の方を見て、天井を指さした。

「見て、こんなにきれいな水色だよ。

ここの水も、花の色になるかもしれない。

花を水につけてみようよ。」

羊はうなずいて、花の根を水につけた。

すると、花は水を吸い上げ、少し水色に染まっていった。

男の子は、それを見て喜び、飛び跳ねてみせた。

「この調子で、どんどんいってみよー。」

一行は、女性たちを置いて、もっと奥へ進んでいった。

あるところに、一国の王子がいた。

王子は親にも周りにも愛されて育ち、ぐんぐんと大きくなっていき、国のことを考える人になっていった。

王子が大きくなったころ、国をききんが襲い、作物が取れなくなっていた。

しかし、王子は王に相談して、国の倉庫を開き、貧しい人々が飢えてしまうことがないように、施しをして、自らもその働きを促すために、国中を駆け巡った。

人々は彼を尊敬し、敬意を払っていた。

王も彼を認め、働きを支持していた。

王子はその働きの中で、ひとりの女性に出会った。

その女性は、普通なら、汚れている人、と呼ばれる状態にあったが、王子の目にはとても美しく映り、どんな宝石よりも輝いて見えた。

王子はその人が困っているのに気づき、働きの合間をぬって女性に会って、施しをした。

その中で、彼は汚れているものもそうでないものも、皆同じであるということを知った。

彼の中に、本当の愛が芽生えた。

王子が働きを続けているとき、それをねたむものがいた。

貧しい人々を虐げ、不正の利を貪るもの、ききんを商売のチャンスととらえて、値段を釣り上げたり、穀物を出し渋って市場の価値を上げようとしている人たちだった。

その人たちは、いつしか王子を殺そうと画策するようになり、影で王子をひっそりと狙うようになっていった。

王はそれに気づき、唯一一人の時間になる、女性と出会うことをやめるように言った。

しかし王子は、言った。

「一人の人、自分が愛する人を救えないのなら、どうしてほかの者、大勢の者たちを救えましょうか。」

王子は、それからも女性と会い、懸命に施しを続け、この身分を捨ててでも、女性と暮らしたいと思うようになった。

それを知った妬む者たちは、王子を付け狙い、やがてその肩に手をかけ、縛り上げた。

その者たちは、王子をそのまま海に投げ入れ、殺してしまった。

王子が殺されたことを聞いた王は、深く悲しみ、どうにかしてその体を得たいと人々に言った。

王はこの国を作り、また人々や王子を作ったものだったからだ。

いのちを作った方は、その体に力を与えて再び立たせることができた。

しかし、王子の体は呪いに満ちた海の底。

王の手は届きそうになかった。

王は願って言った。

「どうか、あの女性、王子が愛していたものが、わが子の体を引き上げてくれるように。」

その願いは、海の中へ潜っていったが、それは儚く、いまにも泡となって消えてしまいそうだった。

緑色 その1

男の子は鼻歌交じりに進んでいくが、二人は後ろ髪を引かれるような感じでいた。

しかし、戻ったところでどうすることもできず、事実その場にいて何も言うことができなかった。

ああ、もしその方がここにいたのなら、なんとおことばをかけられるのか。

羊は下を向いて、そんなことを思っていた。

「おー、光が差し込んでる、外に出るのかな?」

男の子が声を上げた。

二人は前を向いた。

岩の切れ目から、光が漏れ出ていた。

そこから風が流れ、温かい香りが男の子や二人を包んだ。

「いいかおり。ぼく、先に行ってみてくるね。」

男の子は抑えきれなくなって、走り出していった。

二人もそれを見て小走りであとを追いかけて行った。

岩の切れ目をくぐりぬけると、少し開けた場所に出た。

木が生えており、光に満ちていたが、日の光ではなかった。

男の子は、近くの壁を撫でながら言った。

「これ、岩が光ってるのかな。なんだかふしぎ。」

羊たちもよく見てみると、岩によって光ってあたりを照らしている部分と、そうでない部分があった。

岩の性質なのか、なにかがついているのか、ただそう見えるだけなのかはわからなかったが、いままでと違う場所に出たのは間違いなかった。

男の子はあっちへかけて木を見上げたり、こっちへいって岩を持ち上げてみたり、せわしなく動いては、笑顔を浮かべていた。

ここは、男の子がいままでいたところではなく、新しいものに満ちていたので。

新鮮だったのだろう、と羊は思った。

すると、女の子が言った。

「なんだか、歌声が聞こえてくる。なんだろう。」

羊も耳を澄ませてみた。

目を閉じると、確かに遠くから人の声がなにかを歌っているように感じた。

男の子もそれを聞き取ったようで、こちらへ向いて言った。

「なにがあるか、見に行こう。」

一行は、声の主を見に行くことにした。

行ってみると、そこには切り株の上に立って楽器を手に歌う人がいた。

周りには、その歌を聴くために、いろんな獣が集まっていた。

彼らはみな、耳を澄ませ、その歌声に聴き入っていた。

しばらく歌と演奏は続き、それが終わると、歌い人はカバンからパンを取り出して、割いて言った。

「みんな、食事の時間だよ。これを食べていきなさい。」

すると、獣たちはいっせいに近づいてきたが、みな列を作り、順に食事を受け取っていた。

そしてみんなに配り終えると、歌い人は少女たちに気付き、声をかけてきた。

「これは珍しい。人に会うとは思わなかったよ。

ここにも、ぼく以外に人がいたんだね。」

男の子は言った。

「歌、上手だね、でも、なんだか悲しそうな詩だったような。」

それを聞いた歌い人は、少し顔を曇らせたが、少し迷った後語りだした。

「ぼくはね、ひとに施すのが好きなんだ。それが生きがいだと思ってる。

こうしていろんなところをまわって、歌と演奏を届けて、パンを分けてあげて。

心と体を満たしてあげるんだ。

満足そうにして帰っていく彼らを見るのが、とてもうれしくてね。

でも、本当にこれでいいのかわからないときがあるんだ。

自分勝手にふるまって、ひとを満たしているつもりになっているだけではないか。

本当は自分だけが、満たされているだけなのではないか。

本当はみんなは満足していないのではないか、ってね。

そのことばが心を突き刺して、むなしくなってしまうんだよ。

ぼくは、好きな人すら守れなかったのだから。」

緑色 その2

男の子は言った。

「そんなの、自分のためにやっているって、胸を張っていればいいじゃん。

どんな思いでやっているかなんて、ひとが気にするわけないよ。

だって、ひとには思いを汲みだすことなんでできないんだから。」

羊はそれを聞いて、違うと言いたかったが、

なんといえばいいのかわからず、「めえ。」とだけ鳴いた。

あるところに、歌を歌う青年がいた。

青年は歌うことが大好きで、心から喜びをもってそれをしていた。

それを聞くものは、心から安らぎ、迷っているものも、暗闇が払われ目が開かれていった。

青年には歌しかなかったが、それを聞いて元気づけられたものたちは、お礼にと食事や着るものを渡すようになった。

青年はそれに感謝し、それを持って各地を巡り、歌を伴って施しをするようになった。

それは、父がそのようにしていたのを見ていたからであり。

自分もそうなりたいと、切に願っていたからであった。

かつて青年がいたところでも、施しをして回っていたが、

そこに住むものたちは彼を受け入れなかった。

青年は、それでも施すことを願ったが、彼らは拒み続け、とうとう殺そうとするまでになった。

青年は死の淵をさまようまでになったが、目を覚ますと、この場所に寝転がっていた。

そのときに、この歌、幼いころに母が歌ってくれた歌を歌うようになった。

しかし、彼のうちには、偽善という刃があった。

それは、自らを傷つけるだけでなく、外のものにも危害を及ぼす剣であった。

青年は、それを知っているために、自分だけで受け止めようともがいていた。

それは、青年が本当に愛することをまだ知らないためであって、以前愛していたものが、もう手の届かないところにまで離れてしまっているためであった。

影は語った、自分のことだけを考えればいいと。

青年はそれに耳を貸し、自分の思いに閉じこもる方へ目を向けた。

それは、彼を呼ぶ声を遠ざけるのに十分なことであった。

羊は思った。

自分がよくしてもらったとき、その人の愛をも同時に受け取っていた。

本当の愛は、ことばだけでなく、すべてを通して閉じた心をほぐして温めてくれる。

私を救ってくださった方がそうだったから。

しかし、羊はことばを口にすることが出来ず、またも、「めえ。」とだけ鳴いた。

青年は自分の胸に手を当てて、にっこりと笑った。

「ありがとうね。君たちに会えてよかったよ。

お礼に、とっておきの飲み物をあげるよ。

これは新芽からとられた汁で、おちゃ、と言ったかな。」

男の子は、歌い人から飲み物の入った瓶を受け取った。

中を覗き込むと、それは緑色をしていた。

男の子は言った。

「ねえ。これにも花をつけてみるのはどうかな。」

羊はいまだにぐるぐると回る思考の中で行き詰っていた。

少女は羊に乗っている花をとって、瓶の中の飲み物に花の根をつけてみた。

すると花はそれを吸い上げ、花の色が緑色に少し染まった。

そして、少し影が差したように見えた。

男の子は、それを見て喜んだ。

「もう少しかな?まだ色が必要かな?

こうして染まっていくのを見るのが楽しみなんだー。」

そういって笑った。

男の子と少女と羊は、青年に別れを告げて、木の中を進んでいった。

花につける色を探しに行くために。

黄色 その1

羊は違和感を覚えた。

この胸に起こる感情はなんなのだろうか。

内を暴れまわって、体を疲れさせるこの思いはなんなのだろうか。

しかし、口に出そうにも、「めえ。」という鳴き声になってしまう。

溢れそうになることばは、寸でのところで、引き返し、それが海の波のように繰り返された。

人は内に住む影におびえながら生きていた。

あるものはそれを形にし、あるものはそれとともに、それと同じように生き、

あるものはそれを殺しながら、苦しみを味わいつつ生き延びていた。

人には、それから離れることが出来ず、人にとってはとてもながいような月日が流れた。

あるとき、天から下る光があった。それはまことの光で、人々、それも隠され日の光を浴びることも、その名が明らかにされることもかなわなかったものたちに、その光が照らされた。

光はことばを発し、傷つき折れかかる心を力づけ、いのちを吹き込まれた。

その方が語ることばは、まことの食物をはらむものだった。それを食べたものは、そのいのちがいつまでも内にとどまった。

彼らは証した、この方こそ、私たちを救ってくださる唯一の方だと。

影は、光によって完全に消し去られ、もはや思い出されることはなかった。

かつて、影の行いは、光の下で行われたことと同じように、創造者によって書物に書き記されていた。

それは、終わりの日にそれに従ってさばかれるためであった。

光がきたことによって、影は消え、同時に影の行いを記されていた文字も、消し去られた。

それは、影であって本来の姿ではなく、すべてが明らかにされた今、破棄されるものだったからである。

しかし、光を完全に理解するには時間が必要なように、暗闇にいたものたちには、それをすべて知るにはある程度の期間が必要な場合があった。

その方は、それでも闇から救い上げられたものに寄り添い、そのすべてを受け入れることができるように、なぐさめてくださるのである。

その方は言った。

「安心していきなさい。もう恐れてはなりません。」

そして、一切のものを備えてくださった。

その故に、私たちの心は燃え上がり、その方の息吹がうちにあふれ流れていることを知り。

その方の愛が、私たちに全うされていることを知るのである。

その方は、指で本を撫でながら、文字を目で追われていた。

書物は、かつて暗闇に生きていたものの、その記録と結末であった。

救われたがゆえに、書物は未完で終わるはずだった。

だが、書物はそれを記されているもののところへたどり着き。

最後まで憑きまとうように、あるいは導くように、その中へ引きこんでしまった。

中では、手を伸ばしても得られなかったものが、それでも救われたものから奪い取ろうとして、幾度も戦いを挑む姿が記されていた。

その方は言われた。

「わたしはあなたに信頼している。だから、あなたはわたしのところに帰ってきなさい。」

その方は笑みを浮かべて、続きを読まれた。

黄色 その2

苦しむ羊は、それを外に出さぬように、押さえつけ、男の子と少女の後を追った。

辛い中でもこうして歩めているのは、その方が下さった水が、内に流れているのを感じているからである。

それは渇くことなく溢れて、いつまでも潤してくれるものだからである。

そうしているうちに、木々を抜けた。

そこには、麦が実を包み、ゆらゆらと揺れている光景が広がっていた。

風のようなものが吹くたびに、金色の輝きがうねって、目を刺すように感じた。

それを眺めていると、奥の方で、一人、麦を集めているものがいた。

その人は、せっせと麦を拾って、かごに入れていた。

少女たちは、その人に近づいて行って話しかけた。

「手伝いましょうか?」

しかし、落穂を拾う人は答えた。

「邪魔しないで、これくらい自分でできるから。」

そう言って、拾い続けた。

羊は周りを見渡した。

麦の穂を拾う人以外には、だれもいなく、中途半端に積まれた麦の束以外には、刈り取るものもいなかった。

男の子は麦畑を見て目を輝かせた。

「ねえねえ、なんかいっぱい変なのが生えてるけど、見てきてもいい?」

少女は笑って、「いいよ。」と答えた。

男の子は走っていって、麦の中へ入っていった。

羊と少女は男の子を待つ間、麦を拾う人から離れたところへ座り、それを眺めていた。

しばらく時間は流れたが、その間も、ほかに人が来る気配もなく、拾う人も集め続け、休憩する様子もなかった。

じっと眺めていた少女は、立ってその拾う女性のところへいって声をかけた。

「ねえ、休憩はしないの?体こわしちゃうよ。」

女性は言った。

「休む時間なんてないわ。私が働かないと、みんな食べられなくなってしまう。」

そう言って、集めるのをやめなかった。

「じゃあ、私も手伝うわ。」

少女は言って、落ちている麦に手を伸ばした。

すると、女性は言った。

「触らないで。あなたに手伝われなくても、充分だから。」

そして、少女が手を伸ばそうとしていたところにあった麦をとってしまった。

少女はそれを聞いて固まった。

自分の昔のことを思い出してしまったのだ。

古い思いがあふれて、頭の中を巡りそうになった。

すると、後ろから羊が、「めえ。」と鳴いた。

そして少女にすり寄って、慰めた。

少女も羊を触って、「ありがとう。」といった。

麦を集めている女性は、それを見ていたが、少女たちに気付かれると、すぐに麦集めに戻った。

女性は言った。

「私がやらないと、私が麦を集めてあげないと、みんな死んじゃうから。

辛くても苦しくても、私がいないと、生きていけなくなっちゃうから。

他のものに頼ることなんてできない。そんなもの信用できない。

私がやってあげないと、私が働かないと…。」

声はだんだん小さくなっていき、女性の目から涙がこぼれてきた。

女性はそれに気づき、拭こうとしたが、次々とあふれるのを抑えることが出来ず、大声で泣き始めた。

少女は女性を抱き寄せて、その頭を撫でた。

「大丈夫、いままでよく頑張ったね。辛かったね、苦しかったね、よくやったね。

あなたが受け入れられなくても、私があなたを受け入れる、どんなに否定しても、私が肯定する。

私はそうやって慰められたから、いま、あなたにそうするの。」

そういって、女性の頭を撫で続け、語りかけた。

女性は、一時の休息を得て、その心も休まろうとしていた。

黄色 その3

「ずるい、ぼくも撫でて―。」

いつの間にか戻ってきていた男の子は、少女のところへ走り寄ってきた。

女性は現実に引き戻され、ぱっと少女から離れてしまった。

そして、再び麦を拾い集めることを始めた。

少女はどうしようかと悩んだが、男の子を撫でることにした。

男の子は少女に撫でられながら女性を見て言った。

「はたらきもののおかあさんだー、きっと家の人もしあわせだろうね。」

そういって笑った。

あるところに働き者の女の子がいた。

女の子は天に愛され、さまざまなものを備えられて、祝福されていた。

しかし、地のものは、それを妬み、祝福を奪い壊そうとしていた。

女の子は、そんな中で育ち、右手に祝福、左手に呪いを携えて大きくなった。

それは、不安定な状態で、普通の人には耐えられないものであった。

女の子をつくられた方は、女の子がつぶされないように、内を強めるために、志を与えた。

それは力強く働き、女の子を助けて、迷わないように導かれた。

それは、女の子には見えないが、確かな希望であった。

それに気づいた地のものは、それをも奪おうとしたが、どうしても手を伸ばすことができなかった。

あるとき、女の子に子どもが授かることが決まった。

女の子はとても喜び、生まれるのを楽しみにしていたが、地のものはそれを奪う機会をうかがって、傷つけようとした。

それに気づいた方が、その子を生まれる前に取り去ってしまった。

女の子は、いつまでも喜びの子があらわれないので、嘆き悲しみ。

その思いの中で働き始めた。

女の子をつくられた方は、その手を祝福されたが、女の子は本来得るものを得られなかったために傷つき、悲しみがいつもともなった。

それは、働く中で自分の辛苦を紛らわすものとなり、疲れを知ることなく働くことさえできてしまった。

女の子のところには、その祝福にあずかろうと、蜜を狙うものが集まったが、それが腐りを抑えるものだと知ると、すぐに離れていき、結果女の子の周りを荒らすだけであった。

女の子はそれでも、私がいないとダメなんだと、働き続けようとしていた。

そこに、一筋の光が差した。それは、まことの光を示すことばだった。

それは、女の子をつくられた方が送ったものであって、それを届けるものが、語った。

女の子はそれを聞き、本来立つべき場所、本当の道へと引き返しかけたが、

憑きまとう影はそれをゆるさず、いまいるところに縛り続けようとした。

そのことばはまやかしであったが、暗闇の中にいた女の子を惑わすのには充分であった。

男の子が撫でられていると、麦の積んだところから水が流れ出しているのが見えた。

よく見るとそれは、黄色に色づいたものであった。

男の子は言った。

「なにか色が流れ出してるよー。これも花につけられるかな。」

羊は麦を積んだ方を見ると、確かになにかが流れ出ていた。

羊はそれに近づき、花の根をそれにつけた。

すると、花はそれを吸い上げて、少し黄色に染まっていった。

麦を拾う女性はつぶやいた。

「私がいなくちゃ、私がやらなきゃいけないんだ。」

そのことばは、少女には届かなかった。

ひとしきり撫でられるのを堪能したあと、男の子は立って次の場所に行こうと言った。

あたりは洞窟の中であったが、まるで日が傾いた空のように、色づき始めていた。

橙色 その1

麦畑を抜けると、川が流れていた。

男の子はそこに走って近寄ってみたが、水に色はなかった。

羊たちも近寄ってみたが、それに色はなかった。

「この先には、もうないのかな。」

男の子はそうつぶやいた。

羊は川の流れがどこに続いているのかをたどった。

それはどうやら山から流れているようだった。

山の上には、日の光のように、強く光を放つものがあり、あたりを照らしていた。

ここは本当に不思議なところだ。

羊はそう思った。

そうしていると、川の流れのうちに、一筋の色が下って来るのを見た。

それは、これまでとは違う色のようだったが、羊のところにくるころには水の中にかき消えてしまった。

羊は、「めえ。」と鳴いた。

「山から色が流れてきているみたい。」と伝えたかった。

男の子はそれを聞いて、「なんと!」と驚き喜んだ。

羊は山の上を指した。

男の子は言った。

「山に登ろう。きっとてっぺんから眺める景色はきれいだよ。」

そうして、男の子と少女と羊は、山を上を目指すことになった。

そこは、なにもない山だった。

道中草木も生えず、岩と土しかなかった。

川のそばをたどって登っていったが、岸にもなにも生えていなかった。

男の子たちは、そんな荒れたところをとおりぬけ、頂上近くまでたどり着いた。

そこには、洞穴があって、少女はそこで少し休憩をしようと言った。

羊と男の子もそれに賛同して、洞穴の入口に座った。

すると、奥から声がした。

「おや、お客さんがきたのかい。どうぞ、奥へおはいりなさい。

もてなすものは、少ししかありませんが、ゆっくりしていってください。」

声の主は、年を取った男性だった。

男性は、男の子たちを招くと、それぞれを座らせて、菓子パンを出した。

男の子は喜んでそれにかぶりついた。

羊と少女もそれを食べようとしたが、老父が自分の分を用意していないのを見て、疑問に思った。

少女は言った。

「あなたは食べないのですか?」

老父は言った。

「いえ、私は結構ですよ。それに、私の分は、もうありませんから。」

それを聞いて、二人は食べることをやめた。

老父は言った。

「あなたがたは気になさらずにお食べください。もとよりこのパンのほかは、もうなにもないのです。

これをあとに残したところで、私のいのちは、一日も持たないでしょう。

私はすべてを尽くしてこのいのちを終えるのです。

私は何も持たずに来たもの、ならばすべてを失ってかしこへ帰っても、富んでいるなかで去るのとなんらかわりはありません。

どうぞ、あなた方のために用意したものですから、お食べください。」

しかし、二人は食べる気が起きず、それを取っておくことにした。

橙色 その2

老父は、昔の話をしてくれた。

「私はこれでも、いろいろな国を興したものです。

地を耕し、人を育てて、基礎を据え、富を増し加えました。

しかし、それらは私を満足させることはありませんでした。

私には、一つの使命がありましたが、そのために、私はすべてを捧げて熱心に取り組んできました。

私は土に木を植え、水路をつくって水をやり、その周りに垣をめぐらして守り、肥しをやっては世話をし続けました。

何年も待って、すべてを尽くしてそれに励みましたが、とうとう実はなることがありませんでした。

そうして年老いた今、私はなにができましょうか。

かつての地も人も富も、すべてなくなってしまいました。

私は今、何をしましょうか。

私は、自分に残されているいのちが、わずかであることを知っています。

だから、最後にあなたがたを迎えて、もてなすことができたのは幸せだったのでしょう。

私はこの後、山の頂上へ行きます。

そして、そこで息絶えるでしょう。」

老父は、みんなを連れて山を登った。

山は、頂上へ近づくにつれて、険しさを増したが、老父が通るところは安全であった。

少女たちはそこをとおって、上を目指した。

そして、一番上まで来ると、そこは他のところとは違い、広く開けた場所になっていた。

真ん中には椅子のようなものが置いてあった。

少女は老父に聞いた。

「あれはなんですか?」

老父は答えた。

「私のかつての王座です。私はあの場所に座り、いつも民を導き、また先頭に立って引っ張ってきました。

彼らはよくついてきてくれ、私に従ってくれました。

私が、私に語り掛けてくださる声に聞き従うように、民もついてきてくれました。

しかし、いまはなにもありません。国は砕かれ、王座はこのようになっています。

私は、最後をあの王座の上で迎えるつもりです。

せめて、私のために用意された場所で、終わりを迎えたいのです。」

あるところに、一人の王がいた。

彼は光から語られる声に聞き従って、歩んできた。

その行い、ことば、思いのすべてにおいて、彼は公正であった。

そのために、彼は祝福され、声は彼に一つの志を与えられた。

それは、彼にとって希望であり、すべてに勝る宝のようであった。

彼はそのために、すべてを用いて、その約束を成就するために働いた。

彼は燃えていたのだ。心が熱くなり、目はまっすぐにそれを見つめ、

いつしか周りを見なくなって、ただそれのために突き進んでいた。

彼は、抑えることができなくなった火に焼かれて、彼の持っていたものは焼け崩れていった。

後に残ったものは、祝福として注がれた油だけだったが、もはや彼のうちに燃え上がるほどの火はなく、その灯が消えかけていた。

老父は、朽ちかけた王座に座った。

ちょうど日のようなものも傾き、空は夕暮れ色に染まっていた。

すると、なにかの仕掛けが動き出したのか、王座を中心として広がる円状の溝があらわれ、その中に橙色の液体が流れていた。

男の子はそれを見て叫んだ。

「見て。いままでと違う色の水が流れてる!」

羊たちもそれを見た。

男の子は言った。

「はやく花に色を付けよう。そろそろ色がそろうはずだよ!」

羊はせかされるように、花を取り出して、根をその液体につけた。

花はそれを吸い上げて、少し橙色に染まっていった。

それにはもはやかつての光はなく、色も影に近づいていた。

男の子は近くに寄ってきて、その花を見つめた。

「ようやく、ここまで来た。やっとここまできた。」

そして羊を撫でた。

よくここまで花をだいじに持ってきてくれたね。

「もふもふえらいぞー。」

男の子は満面の笑みを浮かべた。

そして、右手にある、獣のような鋭い爪で、羊の腹を切り裂いた。

赤色 その1

少女は茫然と立ち尽くし、それを見ていた。

それを受け入れることができず、動くことも考えることもできず、すべてが止まってしまったかのように感じた。

男の子は言った。

「よくここまで色を集めて、その花を届けてくれたね。ぼくは影だから、光を放つそれを持つことができないんだよ。」

倒れ伏した羊からは、大量の血が流れ出し、地に広がっていった。

羊の手から落ちた花の根は、その血を吸って、赤い色に染まっていった。

その花はすべての色に染まって、花びらは黒々としていた。

羊はその花を見つめた。

初めは美しかった花も、色を吸い続けて光を失い、塗りつぶされた。

それは、かつて見た夢のようだった。

希望を抱いてそれをなそうとし、そして進んでいくが、絡みつくものに染まっていき、やがて色を失って黒くなる。

男の子は言った。

「さあ、開け。ぼくの望んだ世界へ続く門よ。

ぼくはそれをとおって、影ではなく本物となるんだ。

みんなみんな塗りつぶして、ぼくのようになってしまえばいいんだ。」

その花は黒い闇を発して、扉があらわれはじめた。

それは真っ黒な門だった。

それはゆっくりと開き、奥は真っ暗で、闇よりも暗い、光を貪るところへつながっていた。

影である男の子は、それを見ていった。

「なんだよ、これ。こんなの、ぼくが望んだ扉じゃないぞ。

どうして。花に色を付ければ、ぼくを作った方のところへいけるんじゃなかったの。」

昔々、この森には白い衣を着た方が住んでおられた。

その方はこの森をつくられ、そこに住むすべてのものをつくられた。

それは、その方によってつくられた楽園だった。

やがてその方はそこを去られ、花を残していなくなってしまった。

それからというもの、この森には光が届かなくなり、葉は日をさえぎってしまうようになった。

残された花は、光を発していた。

これに色をつけるならば、扉が表れ、その方のいるところへとつながるであろう。

しかし、もし自分の思いで染めるならば、その思いの末路、その実の結末を呼び寄せる。

それは、その方の心を離れ、自分の思いに歩んだために、その道にさばきをゆだねたからである。

日が傾いたように、山頂にいた彼らを照らした。

その光すら食らいつくすように、扉は光を吸っていった。

それは、ただ影の形だけのように見えた。

影である男の子は恐れた。

自分ですら、あんなに暗く、濃くなかった。自分がやってきた結果が、これを生み出したことを、受け入れることができなかった。

羊は、「めえ。」と鳴いた。

それは、弱々しく、いまにも消えそうだったが。

少女の耳には届いた。

少女はそれを聞いて正気に戻り、羊を見た。

光に照らされた羊の方から、影である男の子の方へ、ひとつの影が伸びていた。

あの影は、羊のものだったからである。

少女は、自分の影を見た。それは、男の子の方へ伸びていて、そこで交わっていた。

それは、彼女自身の影でもあったからである。

それは、二人が一つとなったときあらわれた、彼らの過去であった。

赤色 その2

影は叫んだ。

「いやだ。ここで終わりなんて、こんな終わりなんて、ぼくは、本物になりたかっただけなのに。

ぼくの道を歩んで、生きたかっただけなのに。

どうして、また消えなくちゃいけないの。」

羊と少女は、光である方に出会い、その暗い場所から光へ移された。

それは、影を伴わないところであったので、影は彼らから切り離された。

影の行いもなくなり、こうして彼らは、昔のことのために生きることをやめた。

しかし、影は彼らに手を伸ばした。

もう一度、生きるために、生きようとするために。

影は彼らに手をかけて、こうして自分の世界へ引き込んだ。

自分が本物として、その方のもとへ行き、生きていくために。

しかし、それはかなわぬことであった。

光は、影を伴わないものだったからである。

その方には暗いところがなく、またご自身で救われたものたちも、暗いところのないように導かれるからである。

影は泣いた。自分の道を悟ったからである。自分が滅びるほかないことを知ったからである。

黒い門は影である男の子を引き込むために、その手を伸ばそうとしていた。

それは少しずつ近づき、男の子を飲み込もうとしていた。

私たちを救い出した方が、その偽りから目を覚ましてくださいますように。

少女は祈ってことばを紡いだ。

その時、少女が持っていた鈴が音を響かせた。

その音は、内に眠る志を呼び起こすもので、いのちを目覚めさせるものだった。

羊は、かすんでいた目を開いた。

もう彼には息をするほどの力も残っていなかったが、内に生きておられる方の力が、彼に働いた。

彼は、地を這いつくばりながらも、男の子に近づいていった。道中血を流しながら、そのいのちをけずりながら。

そして、彼は自分を殺したもの、内にいた影を抱きしめた。

「怖かったね、苦しかったね、ごめんね、受け入れてあげなくて。でももう大丈夫だよ。ぼくはあなたを受け入れる。ぼくは自分自身を受け入れる。

ぼくはありのままのぼくを受け入れる。」

羊は影を強く抱きしめて、語り続けた。

「ぼくはもう生きてるんだよ、だいじょうぶ。あなたは死なない。あなたはもう、本当の道を歩いていいんだから。そのための力もいのちも、喜びも与えられているから。

心配しなくてだいじょうぶだよ。」

影はそのときはじめて涙を流した。恐怖によってではない涙を、受け入れられたという安堵と平安の中で泣いた。

黒い扉は消えていった。それもまた、恐れる心の創り出した影でしかなかったからである。

そして、羊と少女の影も、消えていった。

本来の場所へ帰っていった。

こうして二人は一つとなった。

赤色 その3

あるところに一人の人がいた。

その人は自分の影を嫌い、自分自身を嫌って生きていた。

どうしてこの影はつきまとうのだろうか。どうしてこの影はこのように動くのだろうか。

その人は、影が自分から離れ去ることを願うようになった。

しかし、影は思った。どうして自分が自分を切り離そうとするのだろうか。

どうして自分の中で線引きをして、ここからは自分じゃないと考えようとするのだろうか。

そうして、一人の人のうちで二つの思いがあらわれて、互いに争うようになってしまった。

人はこうして、自分のしたいことをすることができなくなり、かえってしたくないことをしてしまうようになっていった。

人はそのたびに、影のせいだ、影が悪いと、自分自身を呪って、かえって災いをその身に招いた。

人を生んだ方は言った。

どうしてそのようなことをするのか、自らとげを蹴り飛ばすなら、その体が傷つくだけである。

しかし、人はそれをやめるどころか、一層体を傷つけていった。

心を痛めたその方は、ご自身の体を痛めつけられ、その傷によって、人の傷をいやされた。

それは、ご自身で人の傷を引き受けられたからである。

人は言った。「どうしてあのようなことが起きたのだろうか。」

影は言った。「どうして人のために血を流されたのだろうか。」

血を流された方は、人の前にあらわれて言った。

あなたは生きなさい。どうして罪のために死ぬのを見ていなければならないのか。

あなたは余計なものを脱ぎ去って、いま、生きなさい。

そのとき、人の目は開かれ、光の中で自分の影を見た。

それは自分の影であった。

自分の形そのものであった。

人はそのときはじめて、自分自身というものと向き合うことができた。

そしてはじめて、それをつくられた方の存在を知った。

その血は何のために流されたのか、自分のためではないか。

それゆえ、人はほかのもののために血を流すことすらいとわなくなった。

それは、その方がはじめに血を流され、その血によっていま生かされ、そのいのちが、内に流れているからである。

その血はいのちであった。

影を受け入れた羊の姿は、まるで獅子のようになっていた。

虹色 その1

獅子は手に持っている杖で、流れた血を打った。

すると、それは燃え上がり、円状の溝に満ちている橙色の液体に燃え移った。

それは、一層激しく燃えて、火は川へと伝っていき、そのまま火の柱を運んでいった。

火の柱が崩れた王座を包み、老父を照らした。

老父は重くなったまぶたを上げて、獅子を見た。

それは、かつて自分に語られた方、老父に志を与え、すべてを備えてくださった方のように見えた。

老父は獅子に語り掛けた。

「あなたは、あなたこそが私に道をくださった方ですか。

私はいま、どうすればよろしいのでしょうか。

すべて、私の手から離れて、燃え尽きてしまいました。

もうなにも残されていません。

あなたは、間違ったものを召し出し、命令されたのではないでしょうか。」

虹色 その2

獅子は言った。

「あなたが言っているその方は、私ではない。

だが、あなたの問いには答えよう。

『わたしがあなたを選び、あなたを力づけこの道に導いた。』と言われる方のことばを聞きなさい。

あなたはいま、かつてわたしが与えたものをことごとく焼き尽くしたそれは灰となってチリのようになってしまった。

しかし、見よ。それはいまどうなっているのかを。

いまあなたの目を開こう。それをあなた自身をとおして見てみなさい。

それは、いま、あなたの影のようになってはいるが、決して焼かれ滅びてはいない。

あなたのこどもたちは、あなたが焼き尽くしたものの灰から生まれ、そのきよめにあずかってわたしとともに歩むだろう。

あなたはなにも残さなかった、しかし、わたしはあなたが成し遂げなかったその命令を、彼らに告げ、受け継がせる。

それは、あなたに告げた約束をともなったものだ。

あなたはいつしかわたしの心から離れ、自らの手でそれをなそうとした。

それはわたしの思うところではなかった。

それゆえ、あなたは手を伸ばしたが得られず、時期は過ぎ去ったが実がなることはなかった。

ただ、あなたにとっての喜びであるこの子たちだけが残った。

わたしはこの子らを刈り取り、わたしのための用いよう。」

王は言った。

「その子らとは、だれですか。

そのものたち、私の喜びはいまどこにいますか。」

獅子は答えた。

「この火の導く先に、それはいる。

わたしについてくるなら、それを見よう。」

足もとに落ちていた、真っ黒に塗りつぶされた花をもって、

獅子は老父を連れて、険しい山を下りていった。

獅子は言った。

「あなたには何も残されていなかった。

しかし、それは真実ではない。

あなたには、あなたに注がれた油があった。

あなたはそれに気付かず、このように衰えはてて、盲目になり、地をさまよっていた。

わたしはそれに火をつけ、あなたの目に光を与え、本来の道、また、子らの歩む道を照らそう。」

落ち穂を拾う女性

そうして二人は麦畑に来た。

そこには落穂を拾う女性がいた。

女性は休まずにずっと麦の穂を拾い続け、体と心に限界が近づいた。

その手はぼろぼろになり、服も擦り切れていた。

獅子は女性に声をかけた。

「手を止めて、わたしを見なさい。」

女性は、普段なら無視して拾い続けていたが、その声には抵抗する気持ちが起こる間もなく、女性を獅子に向かわせた。

獅子はかしずき、女性の手を取って、その甲に口付けをした。

すると、傷んだ手や体、また服やうちにある魂までも、その傷がいえていった。

獅子は女性に言った。

「あなたが会うべきもの、あなたが本当に養うべきもののところへ連れていこう。

あなたはいま、すべてを捨てて、わたしについてきなさい。」

女性は獅子のことばに、ひかれるようにして、手に持った麦を捨て、ついていった。

麦畑を抜けると、木々の生い茂った場所に入っていった。

獅子はあたりを見まわし、また耳を立てて音を聞いた。

すると、遠くから歌声が聞こえてきた。

それは、羊や少女が聞いた声と同じものであった。

獅子はその方向へ右にも左にもそれることなく突き進み、探していたものを見出した。

それは悲しい歌だった。なにかを問い続ける歌だった。

歌い人が人前では歌わず、一人の時にのみ歌っていた詩だった。

それにこたえるように、獅子は歌い、歌い人の前に出た。

歌い人はびっくりしたが、獅子の口から出ることばの一つ一つを聞いて口を閉じた。

獅子は言った。

「あなたは死んだが、いま生きている。

あなたが愛したもの、あなたが探し出してようやく見つけた宝の元へ、あなたを導こう。

わたしについてきなさい。」

歌い人は、獅子のあとについていった。

歌い人のもっているカバンの中にある、瓶の中の液体にも、火は灯っていた。

愛する人を失った女性

一行は岩の切れ目から洞窟の中に入っていった。

しばらく進むと、めらめらと火が燃えて、その火が天井も床もすべてを焼いているところに出た。

そこには、火から離れたところに、女性がうずくまって泣いていた。

獅子は女性に声をかけた。

「どうして泣いているのか。」

女性、足が魚のひれのようになっている人は答えた。

「私は、私の愛する人が死んだので、私も死を迎えるまでその方と一緒に過ごしていました。

このいのちが尽きて愛する方と出会ったとき、何を話そうかを考えて、息が細くなるのを待っていました。

しかし、突然水が燃え上がり、私は急いでそこから離れましたが、私の愛する方の体は火に包まれて燃えていきました。

私には、火を消すための力もないので、こうしてここで泣いているのです。」

獅子は言った。

「ならば、あなたは涙をぬぐい顔をあげなさい。

あなたは死んだもののために生きるべきではないのだ。あれにはもういのちがなく、ただ土に帰るものにすぎないのだから。」

ひれのある女性は答えた。

「いいえ、なりません。私は泣き腫らし、心も折れてしまっているのですから。」

すると、歌い人が泣き悲しむ女性に声をかけた。

「あなたは、その声は、もしや私の愛する方ではありませんか。」

ひれのある女性は、そのことばの主を見た。

涙で遮られた視界でも、それをはっきりと見ることができた。

「王子さま……。」

涙を流す女性は、そうこぼした。

歌い人は駆けていって、泣き続ける女性を抱きしめた。

「やっと会えた。もう会えないと思っていた。私の宝、私の花嫁よ。

あなたのためなら、いのちも惜しくなかった。しかし、あなたに会えない時は、この身が焼かれるように苦しい時間だった。

だがいま、私はこうしてあなたに会うことができた。あなたに触れることができた。

もう決して、あなたを手放さない、私はあなたから離れない。」

うずくまっていた女性は、涙がさらに溢れ、言った。

「ああ、あなたが海に投げ込まれる前は、決して触れることがゆるされていなかったのに。

あなたはこうして、いま私に触れてくださっている。

それを拒むものは、もういないのですね。あなたは、私と共に生きてくださっていいのですね。」

あるところに、海に住む汚れたものと言われていた女性がいた。

その女性が愛するものは、その国の王子であった。

王子も女性のことを愛していたが、妬む者たちは、それを許さなかった。

王は妬む者たちが王子のことを殺そうとしているのに気づき、守ろうとしたが。

王子は妬む者たちの手にかかり、海に投げ込まれてしまった。

王は王子が生き返るように、女性が引き上げてくれるように願った。

しかし、女性は王子が殺されたのを見て、自分の世界に引きこもり、その願いを受け取ることができなかった。

だが、その願いは、ことばとなって、王子が生きるように導いた。

王子は離れたところに流れ着き、時が来るまでそこで養われた。

ことばは王子を強くし、以前にはなかった力を与え、呪いを打ち壊す歌をいただいた。

その歌は、まず王子のうちにあった悲しみを取り去るために、王子の周りを流れ、その心にあふれていった。

ことばは力となって働き、光となって彼を導いた。

行く先々で、王子は希望を見出し、最後には本当の光を見てそれに導かれ、女性のもとにたどり着いた。

王子は歌い、女性にまとわりついていた呪いを打ちこわし、その体をきよめた。

そして、王子は女性に婚約をした。

いつまでも、私たちが離れることがないように、愛の帯を引き締めて。

獅子は言った。

「困難の中でこそ愛は育まれ、全きものとなった。

私を救ってくださった方の愛も、またそうであった。」

そして、黒く塗りつぶされた花を取り出した。

すると、その色が抜け落ちていった。

釣竿を持った男性

王子とひれのなくなった女性に別れを告げ、獅子たちはさらに奥へ進んでいった。

火はその間も燃え続け、道は明るく照らされていた。

細い道を抜けると、広い池のあったところに出た。

そこには、釣竿を持った男性が座っていた。

獅子は男性に声をかけた。

「あなたはなにをしているのか。」

男性は答えた。

「ここにはかつて池がありました。そこには池の主がいて、魚たちがいました。

しかし、いまはごらんのとおり、火がそこを焼き尽くして釣りをすることもできなくなりました。」

獅子は言った。

「いまこそ、その釣り糸を池の中に垂らしなさい。」

男性はそのことばに従い、釣り糸を池の方に投げた。

すると、糸を引くものがあり、男性は急いでそれを引き上げた。

それはいままで感じたことのないくらいに重いものであり、男性だけでは足りないくらいに力強いものであった。

男性はいままで練って来たもの、いままで願っても得られず眠っていたものを引き出し、糸を引いた。

まどろんでいた男性は、自分に与えられた志を思い出して、それに力を与えられ、思い切り糸を引っ張り上げた。

すると糸の先にあるものは、水から引き揚げられ、陸地にその身を投げ出した。

それは、とても大きく、池の主のものであった。

男性は言った。

「これが、私が長年求めていたもの。ようやく釣り上げた、私の願い。」

獅子は言った。

「このものは、母であって、池の中で子を身ごもり、それを育てていたのだ。より強くより大きなものにするために。

後に来るものは、このものよりさらに大きく、力強いだろう。

あなたはそれをも釣り上げなさい。

この火は、人の思いをきよめるためのもの、あなたの恐れるものではない。」

そして獅子は振り向いて女性を見た。

「あなたはこの男性についていきなさい。

このものは、より大きなものを目指して進みだした。

きっと、つまずくところが出てくる。

あなたはそれを支えてあげなさい。わたしはあなたの献身を、実を結ぶものにしたいのである。」

女性はうなずき、男性に寄り添った。

あるところに、祝福された女性がいた。

女性はたくさんのものを与えられたが、ねたむものはそのために女性を傷つけ、願わくばいのちをも奪おうとしていた。

女性は思った。世はこんなものである。これにかかわるべきではない。

そして、自分に与えられた夢を、世とともに捨て去って、ひたすらに寄ってくるものだけに施しをし、自ら寄り添うことはやめてしまった。

また別のところに、夢を追いかけてそれ以外を見ないものがいた。

夢のために、技術や知恵、体を磨いてはいたが、その夢が遠ざかると心が折れてしまっていた。

女性は傷つきはてて、自分のいのちも捨ててしまいそうだったが。

光に誘われるようにして、男性の元へ行った。

そこで女性が見たものは、かつて自分が得ようとしていたものを、必死になって求め続けるものの姿だった。

女性は男性にひかれ寄り添って施すことをはじめた。

男性も女性を迎え入れ、夢のために、女性のために生きることを始めた。

老父

獅子は言った。

「自分のいのちをつむよりも愚かなことはなく。

夢のかけらを拾い集め、それを最愛の人と完成させるほどに幸せなことはあるだろうか。」

そして、手に持っていた影の差す花を取り出した。

すると色は抜け落ちていった。

獅子と老父は、その洞窟を抜けていった。

そこは最初に羊たちがいた、暗い森であった。

老父は思った。

これまでのことは何だったのだろうか。

この先には何があるのだろうか。

獅子はその心を見て答えた。

「これまでのこと、それはあなたの喜びの子たちの、進むべき道へ踏み出した姿である。

彼らはおのおの与えられた道に向かってひたはしり、目的を達するだろう。

わたしはそのためにことばを送った、なにも恐れるものはない。

この先にあるものは、最後のきよめである。」

二人は進んでいって木々を抜けていった。

そこには広い池があった。

そこも火が燃えていたが、そこには誰もいなかった。

獅子は老父の方を見て言った。

「ここは私のいたところ、私が生まれたところであった。

私は影をともなって、それに苦しんで生きていた。

それはあなたが私を教え導くことができなかったことでもある。

しかし、私はこうしてあなたの前に立ち、あなたをここへ連れてくることができた。

私は本当の私を知ることができ、またあなたを愛することができるようになった。

私の親であり、私の血筋である方、よくここまで来てくださいました。

私はその方によってきよめられ、いま、その方の道を進み始めました。

そのきよめは、私の血筋であるあなたをもきよめ、建て上げてくださいます。」

獅子は花を取り出して、持ち上げた。

「願わくば、すべての思いをあなたにゆだね、それをきよめてくださいますように。」

すると、花は光だし、その色は完全に落ちてなくなった。

その光はあたりをまばゆく照らし、獅子と老父を包んでいった。

結び

次に老父が目を開いたとき、池の火はなくなっていた。

池の水は透き通っていて、周りの木々も、日の光を通すようになり、その葉を揺らしていた。

また、獅子の向こうには、白い門があらわれていて、それがゆっくりと開かれた。

その向こうからは、その方があらわれて、獅子を招いて言った。

「さあ、家に帰ろう。」

獅子はうなずきその方とともに奥へ進んでいった。

老父はその方を見て叫んでいった。

「私は、私はどうすればよいのですか。」

その方は答えられた。

「あなたは、次の世代のものに何もすることはできない。

ただ、祈っていなさい。あなたにはそれしかできない。

わたしはその祈りに応えて天を開き、彼らを守り導こう。

あなたは、この森に住んで、ここを治めなさい。」

そう言って、白い門は閉じていった。

扉を抜けると、木の中、絵の飾ってある場所に出た。

獅子は羊になっていた。

羊は自分の絵、木々と湖と小屋の描かれた絵を見た。

それは以前見たときよりも輝いて見えた。

少女は言った。

「この絵って、あのおじいさん?」

その方は少女のことばを聞いて、「ふふ。」と笑った。

あるところに、古い王がいた。

そのものはすべてを与えられ、地も人も基礎も富もあった。

王は志に向かって突き進んだが、自分の火が周りを包み、すべてを燃やしてしまった。

それを見守っておられる方は、王の生んだ子ら、彼が目を背けて見ようともしなかった者たちを、ご自分の翼のうちに隠し、その火が届かぬようにした。

彼らは一時の間、王と世のものから隠されたが、

王はすべてを焼き尽くし、世も彼らを忘れてしまったころ、その方は翼を上げられた。

それは、出発の時であったからである。

王はすべてを失ったが、その灰によって、その子らはきよめられ、その方のものとして祝福の油を注がれた。

それは、光の子として歩むためのそなえであった。

王は、その子らと共に歩んでいくことは、叶わないが、王は子らのために祈りをささげた。

どうか、彼らを導き、彼らの中にあなたが住んでくださいますように。