その1

次の場所へと向かう車の中で揺られながら、羊は一つの夢を見た。

麦が金色に色づいた畑の中で、少女が目の前に立っていた。

少女は、一つの筆を握り、それを用いて世界を彩っていた。

少女が描いたものは現実となり、それを見て少女も楽しんでいた。

少女のとなりには、その方が立っていた。

その方も、筆を持って、世界を描いていた。

少女の描く部分の外側をおおうように、少女の描いたものが離れることがないように。

そうして、羊の目の前には、愛の帯によって結ばれた、果てしなく広がる景色が創り出された。

少女とその方は、羊を見て言った。

「これが、あなたとともに歩む道だよ。

あなたはこの先に、何を見たい?」

そうして差し出された手は、優しく羊を導き、いままで存在していなかったような道を、歩き始めた。

羊が目を覚ますと、王女と少女はともに歌を歌っていた。

ともに目を瞑り、歌詞に思いを寄せながら、口ずさんでいた。

「天から下ることばは、まるで蜜のように私たちの口に甘く、地をことごとく潤して余りある。

弱きものを力づけ、老いたものを活気づけ、目のかすみを取り払い、我らの足を強めてくださる。

あなたの愛はほむべきかな、あなたのわざはほむべきかな。

我らの父はほむべきかな。」

その歌は風に乗って、行く道のわきにある平原に響いた。

それを聞くものはともに歌い、鳥たちはさえずり、地を行くものは喜びにあふれた。

「もうすぐ、次のところにつくよ。」

その方は言われた。

それを聞いて、みんなは前方を見るために、その方のそばに身を乗り出した。

見えるのは、町というよりも、村に近かった。

目立つ建物はなく、木造の家々が散見するのみで、そばには牧草地帯が広がっていた。

その方は言った。

「今日はここで休憩をしよう。

もう食事の準備は整っているから。」

まだ村についていないのに(どうしてそんなことがわかるのか)、と羊は思ったが、その方が言うことはことごとくそのとおりになったので、それ以上考えることをやめた。

村の半ばまで行くと、車は止まり、羊たちはそこで降りた。

すると、どこからかよい香りが漂ってきた。

香ばしいご馳走の香りだった。

羊は、料理を思い浮かべてよだれをたらした。

少女はそれを見て羊の頭を撫でた。

王女も、料理の香りに気付き、おなかが少し鳴った。

「あなたがたのために、料理しておいた。さあ、こちらへ行こう。」

そう言って、みんなを導かれた。

導かれた先は、一つの家だった。

ほかのところと同じような造りの家で、木でできた温かみのある造りだった。

もうすぐ日も暮れそうで、玄関には灯りがともされていた。

その方は扉を開けて、みんなを先にいれ、食事の席に座るように促した。

そうして各自が席に着くと、すぐに料理が運び込まれた。

それぞれの分が運び終わると、その方は食事の宣言をされた。

目の前には、肉やサラダ、スープにパンと、この村の外観とは合わないくらいに豪勢なものだった。

どれも山盛りに盛られていて、それをそれぞれの器に必要な分だけ取るスタイルだった。

羊は飛びつくようにサラダを皿いっぱいに取った。

少女たちも、それを見て笑いつつ、おのおのほしいもの、必要なものを皿にとりわけ食べ始めた。

その方はそれぞれが自分のものを食べ始めたのを見て、にっこり笑い、ご自身も食べ始めた。

その2

この村は、本来であれば存在していない場所、地図にも載っていないところであった。

そこに住む人々も、国民として数えられず、そこにあるものも、人々は買うことはなかった。

しかし、その方はこれを顧みられた。

わたしが愛を注いで紡いだものだからと、こうしてときどき村に立ち寄り、住む人々を励ましていた。

その方にとっても、ここは憩いの地であった。

村の人々は、その方の語ったことに熱心に耳を傾け、それを行うことに喜びを感じていた。

そして、その実は次々と結ばれて行き、年を経るにつれて増し加えられていった。

その方はそれを見るのを喜びとしていた。

こうして村は営まれていた。

羊たちの食事がそれぞれ終わるころ、その方は口を開き語り始めた。

「一つの話をしよう。

昔いた羊飼いの話だ。

羊飼いは、まだ地に何もない時から、一匹の子羊を与えられた。

羊飼いは子羊をかわいがり、自分の子として食事も寝る時も共に過ごした。

子羊も羊飼いのことを親として慕い、ともに愛し合った。

そうして過ごすうちに、世界のすべては創り上げられていき、万物は完成した。

羊飼いは、子羊を連れてできたばかりの世界を見て回った。

木々が生い茂り、山々が連なり、天には水の膜が覆われていた。

光が地に注ぎ、あらゆるものが輝いて見えた。

羊飼いと子羊はそれらを見て、心が躍り、喜び駆けまわった。

ある時、人は蛇にかまれて、その毒に侵され、してはいけない一線を越えた。

羊飼いの父は、人のために羊飼いから子羊を取って、人のための皮衣をつくろうとした。

父は羊飼いに聞いた。

『この子をわたしに捧げてくれないか。』

羊飼いは言った。

『わかりました、あなたのためにお使いください。

しかし、一日だけ、時間をください、子羊とともに、その時を過ごしたいのです。』

父は了承し、その間の時を、とどめられた。

羊飼いは、子羊のところへ行き、外に出かけようと声をかけた。

しかし、子羊は首を振って、羊飼いに寄り添った。

子羊は、自分がどうなるのかを知っていた。

だから、少しでも長く、羊飼いのもとにいたいと思ったのだ。

羊飼いは、それを見てことばを紡ぐことをやめ、子羊を撫でた。

やがて、羊飼いは泣き始め、子羊にすがりつくように大声で泣いた。

『わが子よ。わが子よ。』羊飼いは、そう繰り返し叫んだ。

子羊も羊飼いの胸に顔をうずめて、ともに涙を流した。

そうして一晩を過ごし、羊飼いは約束通りに、自分の父に子羊を渡した。

時が流れて、人が自らの衣を引き裂いたとき、羊飼いの父は羊飼いに言った。

『わが子よ、彼らのために行ってくれないか。』

羊飼いは、それに対してうなずき、『はい。』と返事をした。

羊飼いは、人の歴史をこれまで書き記し、それをことごとく書物に書き起こして人に語り告げた。

それは、子羊を着た人がどのように歩んでいるのかを、羊飼いとして正しく導くために、語り続けていた。

しかし、人はその衣を割いてしまおうとしていた。

それは、父のみこころではなく、子である羊飼いも、心を痛めたが、

そのとき語った父のことばに、羊飼いは喜んで従った。

羊飼いが行くことは、子羊を着た人が、自分の子羊として迎え入れられることであって、本当に一つとなって、もう以前のように失うことがないようにするためであることを、羊飼いは知っていたからである。

こうして羊飼いは、地に降りて、子羊と同じように、人を覆った。

もう二度と、子羊のように彼らを失うことがないために。」

その方は言った。

「わたしは、失われた子羊を探し求めて、いまこうして町々を巡り歩いている。

そしていま、あなたがたがわたしとともにいる。

これは本当に喜ばしいことだ。

わたしは、たとえこの身を割いたとしても、あなたがたを取り戻したいと切に願って、いまあなたがたとともに過ごしている。

これ以上の喜びはあるだろうか。

最愛なる子たちと、ともに過ごすこと、これほどの幸せはあるだろうか。

わたしはあなたがたを心から愛している。

だから、わたしのことばにとどまり、離れないようにしていなさい。」

その3

また、その方は語られた。

「もう一つ、たとえて話をしよう。

一粒の種が、大地に蒔かれた。

そこは荒野であって、地面は割れ、長く雨は降らない地だった。

それゆえ、種はすぐに芽が出ず、それは長い間種のままだった。

種は割れ目に入り込み、人目にもつかず、鳥もそれを食べることができなかった。

時は流れ、いつまでも種のままだったそれに、あるとき一滴の水が天から注がれた。

それは待ちに待った恵みだった。

種は飢え乾き、さらにそれを求め、芽を出した。

老いてから芽を出した種は、まるで赤子のようにみずみずしく、再び雨のように注がれる恵みを余すところなく受け取り、どんどん大きく成長していった。

雨は降り続き、空は割れるような轟音が鳴り響いた。

まるで地の表を洗い流すかのように降り続くそれは、成長した種をも巻き込もうとしていたが、

そのころには、種は大きな木となって、立派な根を張っていた。

恵みはいつしか災いをもたらそうとしていたが、木となった種は、地が砕けてばらばらにならないように、遠く広く根を張って、それを守った。

また、広く枝を伸ばし、雨が地を荒らさないように身を張った。

人々は、その木の下に宿り初め、そこに住み始めた。

そして互いに言った。

『いつ、ここに、木が植えられたのか。だれが、ここに、種を蒔いたのか。』

それを答えるものは現れず、代わりに、木の実が人々を満たすために実を結び始めた。

降り続いた雨は、やがて木の守るもの以外を洗い流してしまった。

そこにたどり着いたもの以外は、すべて淵の底に流され上ってくることはなかった。

そして、空の雲が晴れたとき、この場所に種を蒔き、雨を降らせた方が降りてきた。

その手には鍵があって、一時の間淵の門を閉じられ、その木の上で人々を教えられた。

その方は言われた。

『よくここまでたどり着いた、わたしの子たちよ。

いまから、この木について、教えよう。

いつからここに植えられ、どのように育ち、何をしてきたのか。』

そのことばを聞いた木は、激しく喜び、その身、枝葉を振るわせその方をほめたたえた。」

その方は言った。

「あなたがたは、この木から離れずにいなさい。

木は時に応じてあなたがたに恵みをもたらす、その実をしっかりと味わい生きなさい。

あなたがたは、自分の任されたものに忠実でありなさい。

そうして得た冠を、死に至るまで握りしめ、守り抜きなさい。

あなたは決して滅びず、その冠は揺るがぬもの。

もしそれを失うなら、あなたは自分の実を失ってしまう。

わたしがあなたがたに蒔いた種、それによって結ばれるわたしの栄光をあなたがたはしっかりと保っていなさい。」

その4

食事は終わり、食器は下げられていった。

食後には、果実を絞った汁と、焼き菓子が運ばれてきた。

その香りは部屋いっぱいに広がり、満ち溢れた。

みんな満腹だったが、それでも体に染み渡るように、果実の汁を飲んでいった。

その味を知った王女は、驚いて言った。

「各地から取り寄せた果物を食べてきましたが、これほどに美味しいものは、はじめて口にしました。」

それを聞いたその方は、にっこり笑って言った。

「これは、この村の近くで取れたものだ。

この地域は、人の目には隠されていたが、とても豊かな土地で、

ここにあるすべてが、父を賛美している。

だから、わたしもここで、よく歌うんだ。

わたしの羊、花嫁よ。

あなたはなんと麗しく。

なんと慕わしいのか。

わたしの生んだ、喜びよ。

あなたのすべてがいとおしく。

高価で尊い真珠のようだ。

わたしの子羊、花嫁よ。

どうかわたしを見ておくれ。

わたしの与えるすべてを、受け取っておくれ。」

この村は、その方の歌で満ち、その詩は響き渡った。

そのことばは、地に染み渡り、聞いたものすべてが、喜びに満ちた。

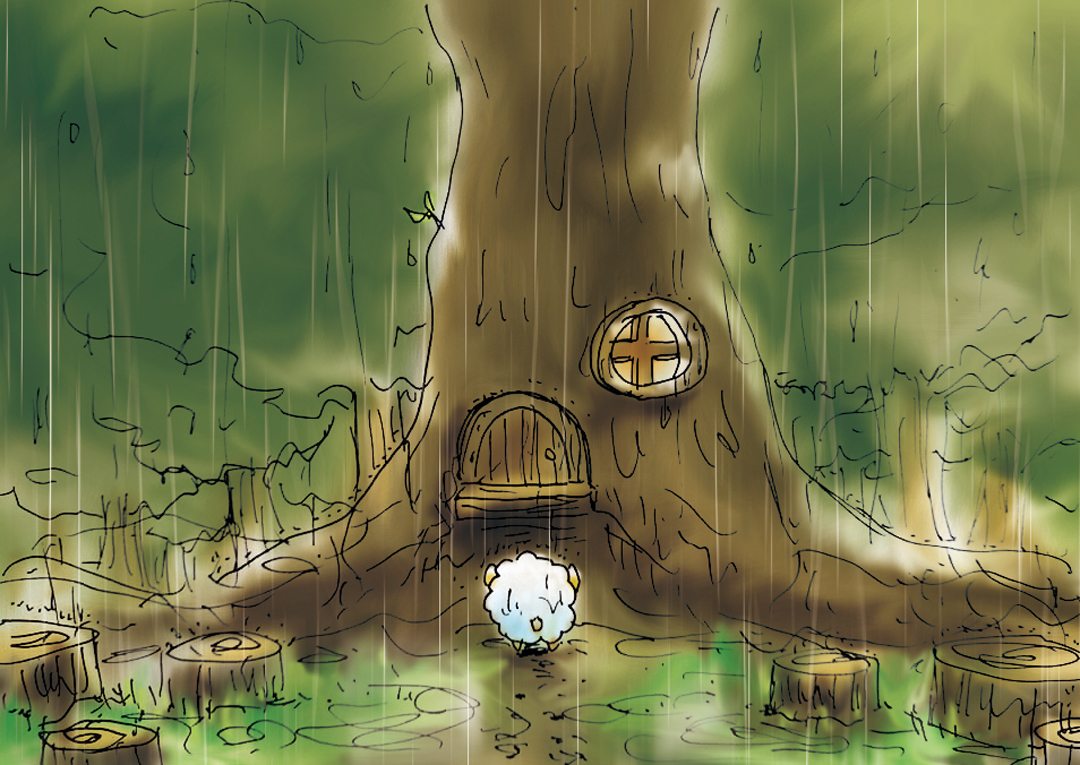

その夜、みんなが寝静まったころ、羊はひとり外に出て、夜空を見上げた。

そこには、様々な星が輝いていたが、その中でもひときわ輝いているものがあった。

それは、周りを照らすように光を放ち、夜道を明るく照らしていた。

羊は少し散歩をしようと、外に出ていった。

すると、村のはずれの、何もない丘の上で、その方が一人座っていた。

その方は、誰かと話しているような感じだったが、ほかに人影はなく、羊は不思議に思った。

そうして、遠くからその方を羊は見ていると、その方は羊の方を見た。

その方は笑って、羊を手招きした。

羊が近づいていくと、なんだか温かいものに満ちているような感じがした。

羊は、「めえ。」と鳴いた。

その方は答えた。

「わたしはここで、わたしの父と話をしていたんだ。

わたしは眠ることはせず、こうしてみんなが静まった後に、こうして父に会いに出て来て、交わりをするんだ。」

羊は周りを見渡したが、やはりだれもいないように見えた。

その方はそれを見て笑い、羊を撫でた。

その方は言った。

「あなたにも、わかる時が来る。

しかし、いまはわたしを見ていなさい。

わたしがすることは、わたしの父がしていることをしているのだから。

わたしを見る時、あなたはわたしの父を見ているのだ。

だから、あなたはわたしのことばを受け取り、わたしの姿を見て行動しなさい。」

羊はまだよくわからない部分はあったが、とりあえず、「めえ。」と鳴いた。

その方が羊を抱き寄せ、ともに夜空を見上げた。

「もうすぐ夜明けだ。そして、あの星はわたしの星。

わたしは、夜明けとともに来る。

だから、あなたがたは心配せずに待っていなさい。

わたしはすぐに来る、その兆候もあなたがたはわかるはずだ。

恐れてはならない、わたしはあなたがたとともにいて、あなたがたを導くために、あなたがたのことばを確かなものとするためにここにいるのだから。」